こんにちは。R4Dでサービスデザインの研究をしている草野です。

この記事では、メルカリR4Dラボのネットワーク活動として、世田谷区の尾山台という地域にある「おやまちリビングラボ」とコラボレーションした事例を紹介します。このコラボレーションは、あらゆる価値が循環する社会に向けたサービスをデザインするための研究として、実施されました。

研究の一つとして、私たちは「遊びつくす」という考え方に着目して、研究や実践をしています。ここでは、その概要と、実際にやってみて起きたこと、私たちがどこに魅力を感じているのかを紹介します。

「遊びつくす」ってどういうこと?

「遊びつくす」とは、私たちがPAMR(Playful Active Mastery Research)と呼んでいる、自分ごとからリサーチやデザインをするという新しい方法のなかで重要な考え方となっています。大きく分けて、Playful, Active, Masteryの3つのキーワードで捉えています。

Playful(あそび感覚で)は、一見すると冗談やおふざけのようなことも楽しんで受け入れ、失敗を恐れない実験的な姿勢を指します。正解を求めるのではなく、試行錯誤を楽しみながら新しい発見を目指します。あくまで、自分たちがやっていて楽しい、面白いという感覚を大事にします。

Active(能動的に)は、参加者を受け身の立場ではなく、自分自身で遊びつくす主体者として位置づけます。調査者やファシリテーターが用意した質問に受け身で答えるのではなく、自分自身でやってみたいことを言語化し、解決策を考え、実際に行動します。

Mastery(使いこなす)は、既存のツールやシステムを自分たちなりに再解釈して使いこなすことを意味します。新しいサービスを一から考えるのではなく、身近にあるプラットフォームやアプリを創意工夫で活用し、自分たちの目的に合わせてアレンジしていきます。ときには、使いこなしを見つけたことで、新しい機能やサービスの発見につながることもあります。

遊びつくすアプローチの面白さ

PAMRは、参加者が意見を言ったりアイデアを出したりで終わるのではなく、自分で問題を言語化し、解決策を生み、自分のために実際に試す、というところが面白いポイントです。ファシリテーターは「遊ぶ環境を用意し、一緒に楽しむ人」として振る舞います。この関係性の変化が、実践的なアイデアの土壌をつくると考えています。

例えば、普段私たちはフリマアプリを「個人間で売買するためのプラットフォーム」として捉えがちですが、「おやまちリビングラボ」とコラボレーションした際には、「アイテムにまつわるストーリーを地域の人びとで共有する方が楽しめるのでは?」と捉え直し、実際にイベントで試してみる、といったことがおきました。

ここからは、その事例について詳しく紹介していきます。

遊びつくした事例の紹介

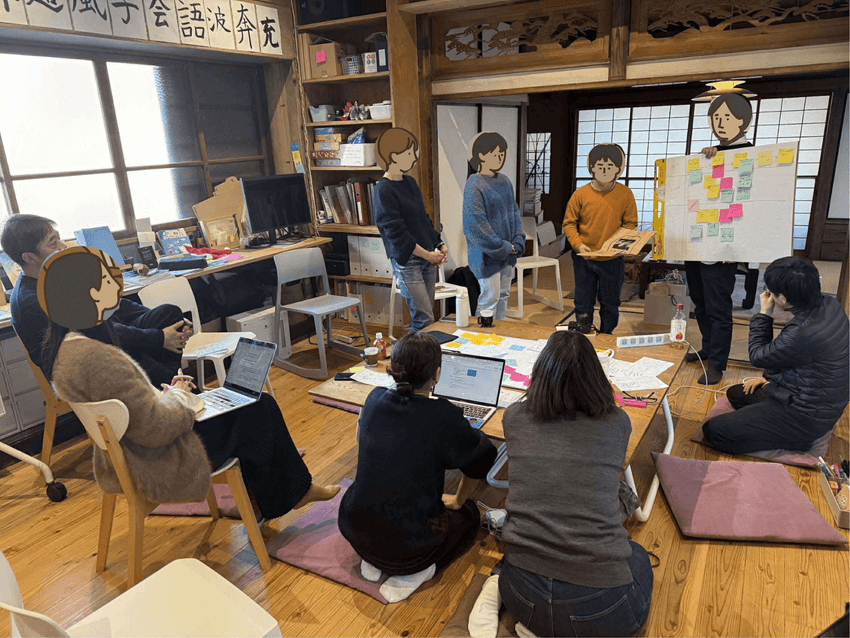

このプロジェクトでは、2025年初頭の1ヶ月間で東京都世田谷区の尾山台にある「おやまちリビングラボ」で実際にPAMRを試してみました。参加者は地域住民8名(女性6名、男性2名)で、年齢も職業も様々な人々が集まりました。

Day 1では、各参加者がフリマアプリに関連する体験談を共有することから始めました。「趣味でアクセサリーを大量に作ってしまうが、作ったままでずっと家に眠ってる」とか「自分のアート作品を出品してみたいけど、自分で価格はつけたくないし、オークションもしたくないからできてない」「匿名って安心感にもなるけど、アイテムによっては相手のことが分かったほうが安心感につながる」など、皆さんの体験談がいろいろと語られました。

このような対話をもとに参加者たちはアイデアを出し始めました。「そもそも、こういう体験談を共有することって面白い」「地域の人で協力して出品作業ができたら」といった意見が出てきました。このとき、「誰かのため」とか「誰かに作ってほしい」ではなく、「自分たちだったらどういうことをやってみたら楽しそうか?」という視点で意見を出すことを重視しました。

Day 2では、Day 1で出てきたアイデアを具体化していきました。引き続き「誰かのためとか誰か作ってほしい」ではなく「自分たちのために、自分たちでやってみたくなる」活動として具体化することを意識しました。

結果的に、「フリマアプリで出品してみようと思ったけどできなかったアイテムを持ち寄って、出品できなかったストーリーを共有しながらアイテムを交換しあう会」と「みんなで出品や梱包の準備をする」というアイデアが融合し、ゆっくり楽しめる「メルカメ」という新しい企画が生まれました。そして、参加者たちが主体となり、急遽Day 2.5としてこれを実際に試してみることになりました。

メルカメくん(この取り組みに参与している、地域にゆかりのあるデザイナーさんが作成したキャラクター)

メルカメくん(この取り組みに参与している、地域にゆかりのあるデザイナーさんが作成したキャラクター)

Day 2.5では、参加者は家からフリマアプリで出品してみようと思ったけどできなかったアイテムを持参し、そのアイテムにまつわるエピソードを共有しました。たとえば、プレゼントでもらったアイテム、手作りのアクセサリー、思い出の財布、子どもが使わなくなったゲームなどが持ち寄られました。エピソードの共有では、「売れるかどうか」で判断されるアイテムたちが、物語とともに参加者に共感され、それだったら私ほしいかも!といったマッチングが起きる様子が見えました。(ここで実践した「メルカメ」については、後編でより詳しくご紹介します)

Day 3の振り返りでは、Day 2.5をやってみてどうだったかを振り返りました。「各アイテムにまつわる物語を聞くと共感して、普通のメルカリでは考えないようなアイテムが欲しくなる」「人のストーリーとアイテムが一緒になっていると人となりが分かっておもしろい」「だれも持ち帰らなかったら、自分でついでに出品しようという気持ちになる」などのコメントが得られました。また、「次はいつやるんですか?」といった声も聞こえてきました。

「遊びつくす」がもたらす兆しとは

PAMRは新しいデザインリサーチの方法として、以下の3つの兆しがあったと考えています。

自分でやってみる

通常の調査では、参加者はサービス提供者に「こうしてほしい」と要望を出すだけですが、この取り組みでは自分で試しにやってみるという特徴がありました。これにより、自分たちで実際にやってみたらこうだった、こういうことが盛り上がった、といったリアリティをもって他の人に伝えられるようになりました。その後のイベントで活動報告した際も、継続的にいろいろなご協力をいただくことができました。

思いもよらぬ価値に自分たちで気づく

既存サービスの自分たちなりの再解釈とそこからの使い方を発見する様子がみられました。たとえば「出品しなかったアイテムにまつわる物語を共有することで人となりをより深く知ることができる」「その物語を聞くこと自体がコンテンツとして面白い」といった気づきありました。

人同士の関係性ができる・更新される

今回のプロジェクトは「おやまちリビングラボ」という、地域の人びとの繋がりがある場で実施しました。そのような場で共通のテーマに取り組むプロセスのなかで、参加者間の関係性が作られる・更新される様子が見られました。これは、自分の住む地域でメルカリを自分ごとで語る・遊びつくすことで、相手の意外な一面が見えてきたことが影響していそうです。

「遊びつくす」ことを始めるステップ

「遊びつくす」アプローチは、草の根的に始められる気軽なアプローチです。かんたんにステップをご紹介します。

共通話題にできる身近なテーマを設定する

たとえば、本プロジェクトではメルカリを設定しましたが他のテーマでもできます。そのテーマに対して「いまどういう使い方をしていて、どんなときは楽しいか・楽しくないか」という現状共有からはじめ「どのようにしたらより楽しく遊べるだろうか?」というアイデア発想につなげます。

自分ごとを共有してから発想する

重要なのは自分ごとで考えることです。他の人がどう思うかはおいておいて、自分はこういうことが気になっている、こういうことが好きだなど、自分だったらどう感じるのかを自分の経験談とともに共有することで、その人ならではのユニークな視点が得られたり、発想が自然に立ち上がります。自分だけかも?と思っていたことに、意外な共感が得られたりもします。

遊びとしてやってみる、失敗を楽しむ

まずは自分たちが遊びとして楽しいのか?という姿勢を大切にします。完璧を目指さず、小さな実験を連続させる。うまくいかなくても、実験してみたこと自体が楽しいし、やってみたら学びが得られるという考えを大事にしました。

ルールを共有する

最後に、参加者間でルールを共有しておくことをおすすめします。たとえば、メルカリを遊びつくすプロジェクトでは4つの基本ルールを定めました。特に、自分ごとではじめるからこそ「私もうれしいしみんなもうれしい」という他の人にとっても良いものになるように考えるルールを入れたことは効果があったように思います。

ご興味のある方は、ぜひ試しに実施してみていただければと思います。自分の地域でやってみたいんだけど、ここはどうやってるの?といったご質問も歓迎です。

おわりに

今回紹介した自分ごとで「遊びつくす」、PAMR(Playful Active Mastery Research)アプローチを紹介しました。今後PAMRと「専門家が住民のニーズを調査して解決策を提案する」方法と併用することで、より豊かなサービスづくりと、そのサービスを通した人と人とのより良い関係性が構築できる社会を目指していきたいと考えています。

後編では、PAMRの実践から生まれた具体的な活動「メルカメ」について詳しく紹介します。アイテムの価値が物語によって変わる瞬間、そして新しいシェアリングカルチャーの可能性について考えます。