こんにちは。R4DでOutreachを担当しているafroscript(木下)です。

2025年7月1日に、大阪大学ELSIセンターとメルカリは、人文社会科学の知見を通じて、あらゆる価値が循環する社会への道を示す「価値循環学」の確立を目指し、「メルカリR4Dラボ・大阪大学協働研究所」を設立しました。

本日はその前日譚の1つとして、2023年8月から2025年3月まで「クロスアポイントメント制度(制度内容の詳細は後述)」を活用し、メルカリと大阪大学の両方の組織に所属しながら研究に取り組んでいたhigochan(肥後楽/大阪大学社会技術共創研究センター 特任助教)の活動についてご紹介します。

なお、本記事は、2025年3月にメルカリ社内で開催されたクロスアポイントメント制度の報告会のレポート形式で作成しています。

記事前半部分は、報告会にてhigochanが発表したクロスアポイントメント制度の体験談についてまとめています。本人の言葉をなるべくそのまま伝えるべく、前半部分の主語は、私=higochanとして書いております。

後半のパネルディスカッションでは、afroscript, higochan, inomari(井上)の3名で行ったので、各発言者の名前とともに記事をまとめております。

ELSIって何?

まずは私(higochan)の主たる所属である「大阪大学社会技術共創研究センター(通称:大阪大学ELSIセンター)」の名前にも入っている「ELSI」について紹介します。

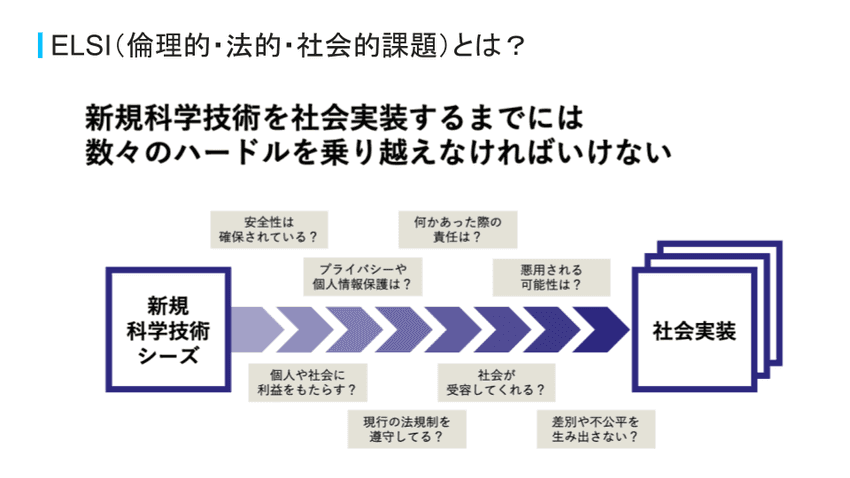

ELSIとはEthical, Legal and Social Issues(倫理的・法的・社会的課題)の略称で、新規科学技術を研究開発し、社会実装する際に生じうる、技術的課題以外のあらゆる課題のことを指します。たとえば、新しい技術が登場したとき、「安全性は確保されているのか?」「プライバシーや個人情報保護への影響は?」「差別や不公平を生み出さないか?」など、技術だけでは解決できない課題についても考えなければなりません。

新規科学技術が社会で実用化されるまでに、こうしたELSIについて充分に考慮していなかった場合、様々な問題や炎上が生じる可能性があります。

そのため、科学技術と社会のギャップを埋めるための「社会技術」が不可欠です。私が所属する阪大ELSIセンターでは、ELSIを発見・対応・解決する「社会技術」を多様なステークホルダーで共創していくことを使命に活動しています。

R4Dと大阪大学ELSIセンターの共同研究

R4D(旧mercari R4D)とELSIセンターは、2020年9月から共同研究を開始しました。

この共同研究では、メルカリの諸活動からELSIを探索し、研究実践を展開すべく、約5年間にわたってプロジェクトが進められてきました。第0期(2020年9月〜2021年3月)ではR4Dが実施する研究開発倫理審査の高度化やELSI研修プログラムの実施、第1期(2021年4月〜2023年3月)ではAIの利活用や量子情報技術など、個別科学技術領域のELSI探索、第2期(2023年4月〜2025年6月)ではELSI探索のフィールドを企業活動全体に拡大した研究が推進されてきました。

研究テーマが拡大していくにつれて、共同研究に参画するメンバーの人数も増加し続けています。第0期の7名(メルカリから3名、ELSIセンターから4名)から、第1期の19名(メルカリから11名、ELSIセンターから8名)、第2期では29名(メルカリから17名、ELSIセンターから12名)になりました。このように、メンバーが拡大し、関わる方の専門性も多様になっていく中で、知識だけでなく人材も組織間を架橋し、知識生産を加速させることを目的として、R4DとELSIセンターの間でクロスアポイントメント制度による人材交流が開始されることになりました。

クロスアポイントメント制度って何?

経済産業省の定義を参照すると、「クロスアポイントメント制度とは、研究者等が大学、公的研究機関、企業の中で、二つ以上の機関に雇用されつつ、一定のエフォート管理の下で、それぞれの機関における役割に応じて研究・開発及び教育に従事することを可能にする制度」です。私はこの制度を利用してメルカリと大阪大学を兼任しながら働くことになりました。

文部科学省によると、私のような大学から企業へのクロスアポイントメント制度を活用した人は、まだ65人ほどだそうです。(令和7年2月14日時点)企業以外には512人のクロスアポイントメントがあることと比べると、大学と企業の間でクロスアポイントメント制度を利用している事例は珍しいようです。

メルカリと大阪大学でのクロスアポイントメント活動

大学と企業の間でのクロスアポイントメント制度がどのようなものなのか、私がメルカリと大阪大学でこの制度を活用した経験、特にメルカリでの具体的な活動内容を紹介します。

勤務形態については、ELSIセンターで60%、R4Dで40%(原則、水曜日と木曜日)という比率で働いていました。基本的に在宅勤務ですが、月に1回、2~3日程度六本木のオフィスにも出社していました。

私がクロスアポイントメント制度によりR4Dを兼任する目的は、異なるコミュニティ間での人材交流により、知識生産をより柔軟に、より速くすることです。メルカリ社内の研究開発現場や多様な専門家・実務家との意見交換の場づくりや、ELSI研究に関する社内発信の推進により、この目的を達成したいと考えました。 メルカリメンバーとしての具体的な仕事内容としては、ELSI共同研究のプロジェクトマネジメントや、新規の研究テーマとなり得るシーズの探索を担当していました。また、プロジェクトの成果を基にした学会発表や書籍・論文の執筆、R4D WebサイトでのELSIプロジェクトの成果発信も担当していました。

- 参考:

- 大阪大学ELSIセンターとR4Dの量子・ELSI合同チームが、IEEE Quantum Weekにて量子技術の未来を考えるカードゲーム「Quantum Quest」をテーマに発表を行いました。

- 論文「Addressing trade-offs in co-designing principles for ethical AI: perspectives from an industry-academia collaboration」が公開 | mercari R4D

- Go Bold な研究開発を⽀える倫理審査のための申請書導⼊ : mercari R4Dにおける取り組み - 大阪大学 社会技術共創研究センター(ELSIセンター)

クロスアポイントメントによりメルカリメンバーになったことで起こった変化として、メルカリ社内のミーティングにも参加できるようになったことが挙げられます。また、以前はELSIセンターとの共同研究に関するゲストチャンネルしか閲覧できなかったSlackチャンネルも、メルカリのチャンネル全体にアクセスできるようにもなりました。

これにより、メルカリ社内で起こっていることを、一社員として格段に速く・広く把握できるようになりました。さらに、いろいろなメルカリメンバーとの意見交換がしやすくなり、メンバーの考え方や仕事に対する振る舞いを間近で見聞きすることでメルカリの文化をより深く知ることができるようになりました。

ちなみに、クロスアポイントメント制度が始まる前は、メルカリでのSlackの名前は本名だったのですが、クロスアポイントメントが始まってからは、メルカリのSlack名で呼び合う文化に合わせてニックネーム「higochan」に変わりました。これもまた一つの新鮮な体験でした。

さらに、メルカリ社内に向けたELSI共同研究の情報発信として、哲学カフェや「Lunch and Learn(ランチを食べながら行う社内勉強会の総称)」などの社内イベントを定期的に開催しました。2024年8月に開催されたメルカリファミリーデーでは、「モラルITデッキ」「ELSIアンケート」「Quantum Quest」など複数の展示を出展しました。

メルカリと大阪大学の文化の違い

メルカリに所属するようになって驚いたこともお伝えしたいと思います。

何よりもまず驚いたのは、アクセスできる情報量の多さとオープンさでした。私はELSIセンターのSlackでは30程度のチャンネルに入り仕事に関する情報交換をしています。メルカリの方に社内で使用しているSlackのチャンネルにどれくらい登録しているかを聞いてみると、「100以上のチャンネルに入っている」と言う方がとても多いです。まずそれぞれのメンバーが入っているチャンネルの数に驚き、たくさんのチャンネルから流れてくる情報についていくことにプレッシャーを感じつつも、「情報をオープンに共有して仕事をスピーディに進めていく」という共通認識が浸透していることに感心しました。

また、議事録などが記録されているGoogle ドキュメントも社内の人であれば基本的にアクセス可能で、社内の課題や興味を知ることができるようになっています。さらに、Google カレンダーに自分の予定をカレンダーに書き込んで共有しているので、隣の席に座っている同僚がどのようなスケジュールで何をしているのかを把握できるようになっています。おかげで日程調整にかかるコストが少なく、人と人をつなぐ仕事がしやすいです。

このように、多くの情報をオープンにすることでスピーディーに業務を遂行するために必要な環境を整えていることが印象的でした。

カジュアルでスピーディーなコミュニケーション

また、情報共有の機会の多さとそのカジュアルさも大きな違いだと感じます。私は「1on1」という言葉をメルカリで初めて知ったのですが、一対一でお互いの状況を共有し合うカジュアルなコミュニケーションが頻繫にありました。オンラインで働いていて、距離的には離れていましたが、そんな環境でもコミュニケーションが多いことがありがたかったです。おかげで社内のムードや関心ごと、メルカリの一員として自分がすべきことを文字からの情報だけでなく、人から直接聞いてキャッチアップすることができました。

R4Dでは、色々なチームごとでの定例ミーティングも頻繁に開催されていました。ELSIセンターでも週に一度の定例会はあるのですが、チームの現状を共有するというよりは、勉強会やゲストを招いた研究会として開催されていて、組織全体の状況を共有することを主目的にはしていません。定期的なミーティングをどのような目的で開催するのかという点についても、文化の違いを感じました。

文化の違いという点で言うと、Slackの文章のカジュアルさにもはじめは驚きました。メールのように「お疲れ様です」から始まり「よろしくお願いいたします」で終えるような文章はあまり見かけず、要件から書き出すのが当たり前になっています。コミュニケーションを早く、近い距離ですることが重要だという認識が共有されていることを感じました。まるで方言のように、段々と「メルカリSlack言葉」が自分にうつっていて、阪大のSlackで自分だけがカジュアルすぎないかと心配になったりもします。

このように、意思決定をスピーディーにする、情報を共有してチームの仕事を前に進めることが重要だという考え方が社員に浸透し、皆が実践していること、1on1も含めお互いの状況や意見を共有するためのMTGが頻繁に実施されていることがメルカリの文化だと思います。「メルカリの人はどうやって個人ワークの時間をとっているのか?」と疑問に思うほどです。一方、ELSIセンターでは会議やミーティングも行われますが、研究の時間を確保することも同じくらい重要視されているという違いを感じます。

クロスアポイントメント制度を通じて得られたメリットと課題

最後に、クロスアポイントメント制度を通じて得られたメリットと課題をまとめてみます。

広がった「つながり」と新たな視点

クロスアポイントメントをやってみて良かったことの一つは、両方の組織でより細やかに「知っている」人が増えたことです。どんなことに興味があり、どんな仕事をしていて、何を課題に感じているのかお互いに知っていて、仕事について率直に質問できる関係性の人が増えました。こうしてコミュニケーションが円滑になったことで、メルカリ社内向けの企画をELSIセンターの人に提案するハードルが下がりました。これにより、阪大の人がメルカリの中に入って、既存の研究内容や新たな共同研究のアイデアを共有しやすくなりました。

また、大学から半歩外に踏み出してメルカリに所属したことで、「大学カルチャー」を客観的に見る視点を得ることができました。たとえば、自分が進めている研究の組織内の位置付けを俯瞰してみることや、組織の向かう方向性を他者と共有する重要性を学ぶことができました。また、共同研究をしているので同じ興味を持っていても、情報共有の方法や、研究を進めるペースや定例会の頻度、アウトプットで何を重視するのかは異なります。これらをどのように調整し、共同研究を推進するかについて、以前より多角的な視点から考えられるようにもなりました。

「二足のわらじ」で向き合った課題

クロスアポイントメントの期間中に感じた課題についても少しお話ししたいと思います。

実際に体験してみて初めて気づいたこととして「見えざるエフォート問題」と呼んでいる課題があります。メルカリでは週の40%の時間で働くことになっていたものの、メルカリのバリューや社内手続きを40%の理解度で業務を進めるわけにはいきません。新たな組織の中でのルールや慣習を学ぶにはある程度の時間が必要となること、また期間中、社内の動向について週2日という勤務時間の中でキャッチアップした上で動いていくためには、明示されたプロジェクトの推進に加えて、情報収集のためにも別途時間が必要であるということは、実際にクロスアポイントメントという形で働くまで気づいていなかったポイントでした。

私個人のエフォートの問題だけではなく、周囲の人にも社内システムのアクセス権限や契約内容など、通常の社員受け入れとは異なるフローについてその都度考える時間を割いてもらっていたように思います。これが一度きりの特殊な事例のために作ったシステムになってしまうともったいないので、今後のクロスアポイントメント人材など、多様な働き方で研究者が働くための事例として活用できるような知見の集約・公開方法について考えていくことが重要だと感じています。

また、「ダブルハット問題」と呼んでいる問題もあります。この期間、「つなぐこと」をテーマに色々な研究・実務に取り組んできましたが、「それはメルカリの業務の中で考えること?それとも、大学の業務としてすべきこと?」という境界線について指摘されることもありました。人材が組織間の垣根を超えることでお互いの文化が混ざり合うことがクロスアポイントメントの意義ですが、個人の業務としての位置付けは曖昧な状態にしてはなりません。この点について頭の切り替えを100%スムーズにできたとは言えず、これからの課題だと思います。

パネルディスカッション

ここからは報告会の後半で行ったパネルディスカッションの様子をお伝えしていきます。

パネルディスカッションでは、Research Acceleration Team Managerの@inomariとOutreach Team Manager(当時)の@afroscriptも参加し、クロスアポイントメントでの活動が、メルカリ側からどう見えていたかという視点も交えてディスカッションをしました。

クロスアポイントメントでまず変わったことは?

afroscript:先ほどはhigochanの視点でクロスアポイントメントについて話してもらいましたが、inomariさんはクロスアポイントメントでhigochanがメルカリに来ることになった前後で変化を感じましたか?

inomari:Slackでの名前が「higochan」に変わったタイミングで何かが変わった気がします。Slackネームはちょっとしたことのようで意外に大事で、私も「肥後先生」から「higochan」と呼ぶようになりました。以前は阪大の「肥後先生」という存在だったのが、同じチームで働く「higochan」として接するようになったことを覚えています。

higochan:実は共同研究でも「『先生』呼びをやめよう運動」をしています。ちなみにELSIセンター内でも普段、同僚同士は「先生」ではなく「さん」で呼びあうことが多いです。お互いをどのように呼ぶのかという問題は、それぞれの環境での慣習もありますし、強制することで却って居心地が悪く感じる人がいたら本末転倒ですが、共同研究全体で「さん」づけで統一した呼び方が浸透してきているのは組織間の垣根をなくすための試みとして良いことだと思います。

afroscript:R4Dのメンバーも阪大ELSIセンターの方々を「さん」呼びやあだ名で呼び合っていますね。呼び方は距離感を変えるので、クロスアポイントメントは関係性が近くなるきっかけとして良かったのかもしれないですね。

初めてクロスアポイントメントを導入してみてどうだった?

afroscript:R4Dが初めてクロスアポイントメントを導入するにあたって必要だった準備や想定と違ったことなどありましたか?

inomari:R4Dとしてクロスアポイントメントという仕組みを導入することは始めてだったのですが、メルカリとしては出向という形で外部の方を受け入れる実績があったのが助かりました。よく出向の受け入れをしていたパブリックポリシーチームの方々に相談し、契約から経費精算までの手続きやノウハウを聞けました。また、higochanも言及していたように、阪大に60%残りながらメルカリで40%働くというのはチャレンジングだったと思います。higochanがクロスアポイントメントできてくれたおかげで、メルカリと阪大の距離がぐっと縮まってよい流れができた反面、higochanは両方から仕事を任されてしまう大変さはあったと思います。仕事の配分や進め方を二人で悩みながら話したのを思い出します。

afroscript:「ダブルハット問題」は課題ですね。メルカリ社内でもクロスアポイントメントのように複数部署を兼任している人もいるので、こうした知見は集約していきたいですね。

大学と企業の共同研究の課題がクロスアポイントメントで変わった?

afroscript:クロスアポイントメントで、阪大とメルカリ両方の立場をもつことによって共同研究の進め方が変わったと感じたことはありましたか?

higochan:阪大の人から「こういう論文を紹介したら、興味を持ってくれるメルカリの人はいるかな?」と気軽な相談をされることが増えました。共同研究の相手に直接聞くのはためらわれる時のクッションとしての役目ですね。お互いが気兼ねなく話せるのが理想ですが、それまでのステップとしてクロスアポイントメントで両方の状況を知っている人がいることが上手く作用したと思います。R4Dの方からも「このテーマに詳しい阪大の先生はいませんか?」と聞かれることもありました。

afroscript:阪大とメルカリ双方の関係者が参加するSlackチャンネルがありますが、「いきなり質問を投げて失礼じゃないかな?」と投稿をためらうこともあります。私もアウトリーチ業務で阪大の人に協力してほしい時に「誰に頼めばいいのか?」と悩むことがあります。なので、カジュアルにまずはhigochanに気軽に相談できたのはありがたかったです。

inomari:もともと阪大とR4Dの関係は良かったですが、クロスアポイントメントによってさらに一歩近づいたと思います。higochanが両者の窓口になるのはもちろんですが、お互いのことを理解していることで、「つないで終わり」ではなく、アウトプットの落としどころを一緒に探れるのが良かったです。メルカリ側の意向を一方的に伝えても阪大の研究としては面白くないと思われてしまうかもしれないですし、阪大側の研究を尊重しすぎるとメルカリとして貢献することが難しくなるでしょう。両方の視点を持った人としてプロジェクトを設計できるのが強みだと思います。

higochan:同じ研究課題に取り組んでいても、阪大とR4Dで期待しているアウトプットや発信の方法は意外と違うもので、両者の落としどころを探るという作業をinomariさんとずっとしていました。「共同研究をしてみたけど、思っていたアウトプットと違う」というギャップを事前に防げたと思います。ただし、クロスアポイントメント等によって両者を兼務し全体を見渡す専門家がいた方が上手くいくのか、一人ひとりのマインド次第で上手くいくのかは分からないので、この点については引き続き一緒に考えていきたいです。

afroscript:社内のプロジェクトでも着地点を探るのは難しいので、異なる組織による共同研究となるとなおさら難しいですよね。クロスアポイントメントによって密な連携ができるようになるのは重要なポイントだと思います。

感想と今後のELSI研究について

最後に、higochanから今回の報告会を振り返って以下のようなメッセージがありました。

『今回のイベントは、クロスアポイントメントによる活動を振り返る良い機会となりました。クロスアポイントメント期間中には、「(メルカリに)めっちゃ馴染んでる」「メルカリの人だと思ってました」と言ってもらえた時がとても嬉しかったです。メルカリの皆さんがオープンマインドで多様性を尊重する姿勢を持っているから、私もメルカリのバリューの一つである「Go Bold」を胸にクロスアポイントメント期間中の様々な仕事に積極的に挑戦できました。2025年3月でクロスアポイントメントは終了しましたが、このような挑戦の機会をいただけたことを、この場を借りて感謝申し上げます。

2020年9月から5年間、阪大とメルカリは共同研究を続けてきました。これがスケールアップし、「メルカリR4Dラボ・大阪大学協働研究所」が2025年7月に設立されることになりました。これまでの共同研究はELSIがテーマの中心でしたが、人文社会科学領域へとスコープが広がります。ELSIセンターのメンバーが中心となりながら、阪大の他の部局の研究者も今後色々な形で参画していく予定です。人文社会科学領域の協働研究所は阪大初という歴史的な出来事でもあり、これまでの5年間が実を結んで嬉しい気持ちでいっぱいです。』