こんにちは。mercari R4DのResearch Acceleration Teamの藤本翔一(@sho-1)です。私は2020年4月に、Research Administrator(研究コーディネーター)としてR4DにJOINし、たくさんの研究者や実務者のメンバーとをつないだり、研究開発を進めるためのあらゆる伴走のための仕事をしてきました。

もうすぐ5年間の節目ということで、今回は私のこれまでの「研究をつなぐひと」の仕事を振り返ります。世の中にあまり表に出てこないような、産学連携の民間企業側の裏方の仕事の一側面を書き残したいと思います。

まず初めに私の経歴を簡単に紹介しておくと、R4DにJOINする前は、新卒で入構したNEDO(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)で研究開発プロジェクトマネジメント業務や報道業務をしていました。産学官の多様なステークホルダーをつなぐことで研究開発を推進する仕事です。そしてある日、「mercariR4D Research Administrator」の募集を見つけ、若くて新しい研究所を一緒にEstablishしていこう!というお話を伺い、とても魅力的に感じワクワクが抑えきれずにJOINしたのでした。

学生時代は、専門分野をゆっくりと決めていくレイトスペシャリゼーションのコースで学部4年生まで文系理系問わず広く勉強しながら、科学技術社会論や技術経営などを専攻して修士まで進み、科学技術と社会の接点で生じる課題、ELSI(Ethical, Legal and Social Issues)やRRI(Responsible Research and Innovation)など、イノベーションを進めるための考え方や方法論などについて幅広く考えてきました。学生当時から「研究をつなぐひと」の仕事に導かれるような進路選択をしてきたようにも思います。

このようなバックグラウンドを持つ私がこの5年間で取り組んできたプロジェクトは様々で、ここでその全てを紹介することは難しいのですが、今回は「1.ELSI プロジェクト」「2,価値交換工学」「3.研究開発アドバイザリーボードの企画・運営」の3つを中心に、「研究をつなぐひと」の仕事を紹介します。

1.ELSI プロジェクト

ELSIとは、倫理的・法的・社会的課題(Ethical, Legal and Social Issues)の頭文字をとった略語で、新たな科学技術を研究開発し社会実装する際に生じうる、技術そのもの以外の課題を予見し、多角的な視点から解決策を提案する研究分野です。特にR4Dにおいては、幅広い研究開発分野の社会実装に挑戦しており、今後の研究開発活動を支える基盤として、社会的なリスクやインパクトを見据えたELSI研究が重要であると考えてきました。 本研究では、ELSIの考え方をR4Dはもちろんのこと、メルカリグループ全体での実践へとつなげていくべく、活動をしています。

1.1.最初のきっかけ

ELSI プロジェクトは、大阪大学社会技術共創研究センター(ELSIセンター)と一緒に、私が最初に立ち上げた産学連携共同研究プロジェクトでした。私がR4DにJOINして割りとすぐ、当時managerだった@tagoさんから「R4Dでは大学等が公開している情報をベースに研究の倫理審査の仕組みを構築してきたが、R4Dにとってベストな仕組みになっているのかを再検討したい、さらに高度化させたい」と伺ったことがきっかけでした。

この話を聞いて、私はまず最初にELSIセンター長の岸本充生先生にお声掛けしました(ブログ記事なので「先生」と呼称しますが、普段のELSIセンターとのMTGではみんな「さん付け」やニックネーム呼びでやらせていただいています)。岸本先生とは、前職NEDOの時にカーボンナノチューブの安全検討の仕事でご一緒したことをきっかけに、個人的にELSI関連研究についてもご相談させていただいていたのでした。また、ELSIセンターも2020年に設立されたばかりで、企業との共同研究も進めていきたいと、「ELSIセンター キックオフ・トーク」でお話されてたのを聞いたばかりでした。これは千載一遇のチャンス、ついにこの時が来たかと思い、さっそくお声掛けさせていただき、R4DとELSIセンターで研究倫理審査に関する共同研究の検討を開始しました。

1.2.倫理審査の高度化

われわれはまず最初に、R4Dの研究倫理審査を高度化するためのフィージビリティスタディ(短期間少額共同研究)から取り組み始めました。当時、R4Dの研究倫理指針は、大学が公開しているものをベースに作られていました。しかし、大学の研究倫理指針は元々は医学系研究に系譜があり、侵襲性(主に注射や手術などによる物理的な影響等)に焦点を当てた論点など、R4Dの研究スコープにはフィットしないものが当時は多く含まれていました。

そこで、IT関連の情報管理やプライバシーの論点を再整理し、加えて、科学技術ガバナンス研究における最新の議論である責任ある研究イノベーション(Responsible Research and Innovation:RRI)等の論点を盛り込んだ、R4Dに合わせた独自の「研究開発倫理指針」をつくることにしました。このとき、「研究」のみならず「研究開発」までスコープに入れた点も独自の工夫です。

指針改訂のプロセスはとても楽しく熱いディスカッションになりました。倫理学者や哲学者を交えて「ここに書かれている『○○』は何を意味しているのか?」など、膝を突き合わせてじっくりと議論した日々が今でも思い出されます。広く一般に研究開発倫理指針について議論を進める機運を作りたい、他社にも参考にしてもらいたいと考え、記者発表を行って指針を公開したところ、複数のニュース記事にも取り上げられ、記者からはこの共同研究に対する期待の声が寄せられました。

また、産学連携で企業の研究開発倫理指針を一緒に改訂していく取り組み自体も先進的でユニークだったため、そのプロセスを大阪大学ELSIセンターの研究レポート「ELSI NOTE」として発表しました。そしてまた、このELSI NOTEを書き進めるプロセス自体もとてもエキサイティングで、私が主筆ということで進めさせていただきましたが、鹿野祐介先生たちと議論しながら書き進めていくのが本当に楽しかったです。

1.3.共同研究の立ち上げ

そして、ここまでのフィージビリティスタディの一定の成功を経て、研究テーマを充実させた本格的な共同研究ELSI プロジェクトを企画立案することにしました。共同研究プロジェクトでは、1.研究開発倫理審査の高度化、2.R4Dの研究プロジェクトが社会に与える影響を多角的に考えるテクノロジーアセスメント、3.メルカリグループ全体のさまざまなELSI課題の探索、この3つを盛り込みました。

企画立案時には、学生時代から科学技術社会論学会などでお世話になっていた標葉隆馬先生と一緒に研究計画書を練ったり、研究開発アドバイザリーボード(新規提案の評価などを行うR4D内の会議体)に提案する前に、岸本先生や長門裕介先生と一緒に社内向け勉強会を企画したりしました。この勉強会にメルカリグループ内の様々な部署から参加者が集まり、皆さんからELSI プロジェクトへの期待のコメントをもらいました。また取材時にも記者さんからELSI プロジェクトへの期待コメントをもらい、そうしたコメントを研究開発アドバイザリーボードの場で紹介することで、R4DがELSI プロジェクトに取り組む意義を伝えやすくなりました。

そして、プロジェクト開始後、それらの勉強会で関心をもっていただいた様々な社内部署のメンバーとも、まずはカジュアルにMTGを重ね、ELSIセンターのメンバーとメルカリグループのメンバーとでお互いの興味関心をすり合わせるところからプロジェクトを進めていきました。そうやって一つひとつプロジェクトが段々と動き始め、倫理審査の高度化の他にも、量子インターネットプロジェクトに対するテクノロジーアセスメントや、AI倫理に関する検討、メルカリのマーケットプレイスにおけるELSIの検討など、テーマの種が育ち始めました。いつの間にか、R4Dの中でもメルカリグループの中でも、「ELSI」の語が浸透していて、それに微力ながら貢献できたと思うと大きな手応えを感じます。

その後、当時同じくResearch Administratorだった@aoさん(現在ご退職済み)や@inomariさんや皆さんのご尽力のもとでELSI プロジェクトは継続発展し、2025年7月からは「メルカリR4Dラボ・大阪大学協働研究所」の設立が決定し、この共同研究はさらにスケールアップしていきます。ここまでご尽力くださった社内外のたくさんの関係者の皆さまにはこの場を借りて感謝申し上げます。

学生時代からずっと科学技術社会論や人文社会科学分野の産学連携に取り組みたいという好奇心を燃やし続け、岸本先生とも前職の頃からそんな話で盛り上がっていました。そうした過去を振り返ると、この5年間でR4DとELSIセンターの連携が生まれ育ち、協働研究所設立にまで至るとは、感無量です。2020年、ELSIセンターの設立当時、「メルカリが大阪大学に新設されたELSIセンターと共同研究を始めたらしい」というニュースをきっかけに、複数の企業からELSIセンターに問い合わせが届くようになったと伺いました。岸本先生からは「藤本さんの銅像を建てなあかん」とまで言っていただきました!期せずして人文社会科学の産学連携の活性化の一助になることができたのなら、こんなに嬉しいことはありません。

最近は、鈴木径一郎先生や、肥後楽先生(クロスアポイントメントでR4Dにも在籍の@higochanさん)、鹿野先生たちと社内向けのELSI研修「頭のネジを外したアイディアの実現方法」や「研究開発倫理研修」などの研修・社内教育コンテンツを企画したり、これまでの研究開発倫理審査を振り返る「Play back 倫理審査 おもひでぽろぽろ会」を開催したりしています。また、Public Policyチームの@satomon-eduさんや@yoshikazuさんたちとELSIセンターのみなさんと一緒に、研究企画も考え始めたり、とてもワクワクしています。

社内向けのELSI研修「頭のネジを外したアイディアの実現方法」の様子

2.価値交換工学

人類は古くから物々交換に始まり、現在もさまざまな形で「価値交換」を行い続けています。近年、AIやブロックチェーンといったテクノロジーの急速な発展により新たな価値交換や信用の形が生まれています。東京大学インクルーシブ工学連携研究機構(RIISE)では「価値交換」に関わるテクノロジーを、既存の学問の枠に囚われることなく幅広く研究することで、世界中の人々がフェアでスムーズな価値交換を行うことが可能な社会の実現を目指し、研究課題に取り組んでいます。

- 詳細はこちら:https://r4d.mercari.com/vxe/

2.1.コロナ禍での試行錯誤

R4DとRIISEの包括連携・社会連携講座「価値交換工学」は契約上は2020年1月から始まっていたので、R4Dに2020年4月からJOINした私は途中から参加することになりました。とはいえ、まだ発足したばかりで「何をどのように始めればいいのか?」と皆が迷い、具体的な研究活動はこれからというタイミングでした。コロナ禍の始まりの時期でもあり、合宿なども出来ず、プロジェクト推進がとても難しい状況にありました。

そこで私が最初にやったことは、とにかくお互いを知り合う機会を作ること、コミュニケーション量を稼ぐことでした。まずはRIISEの先生方一人ひとりと1on1ミーティングをしてご興味やご関心を伺いつつ、メルカリ社内で勉強会やワークショップを一緒に企画したりしながら、東大とメルカリの双方のメンバーの好奇心や興味関心をすり合わせていきました。

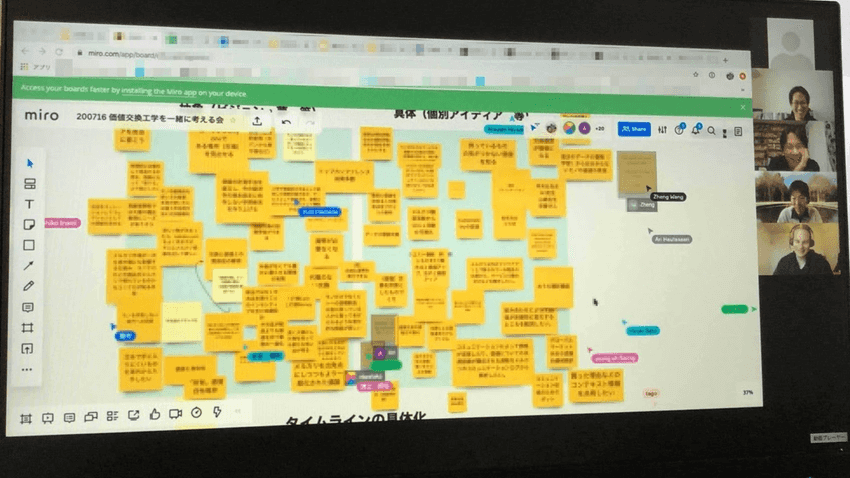

コロナ禍当初はやはり大変で、フルリモートでの仕事の進め方もまだ一般的に確立しておらず、右往左往、試行錯誤しながら進めていました。例えば、全参加者を集めて大きな会議室でのワークショップを企画して、会場の下見まで終えていたのですが、「東京での感染者数が過去最多」というニュースを見て開催前日に中止したこともありました。代わりにできることを模索し、オンラインでの関係構築に努めていました。当時、オンライン環境に慣れていないなか、半日間の参加者多数のオンラインイベントを開催し、ファシリテーションを担当したのですが、ずっと冷や汗をかいていました。本当に手探りの日々でした。

オンラインイベントの様子

2.2.研究のお見合い屋さん

こうした時代の波に翻弄されながらも、様々な研究者の先生方とプロジェクトを始めることができました。多言語・異文化・遠隔コミュニケーションを中心としたHCI(ヒューマンコンピュータインタラクション)研究をされているAri Hautasaari先生とは一時期、毎日のようにMTGをさせていただいていました。例えば、コロナ禍での働き方やオンラインコミュニケーションについて研究を進めるために、多様な言語環境のメンバーが働くメルカリならではの課題や対応についてインタビュー調査を重ねたり、関連して、社内の言語教育専門のチーム、オフィス環境整備を担当するチーム、DEI(Diversity, Equity & Inclusion)について担当するチーム、社内向けアプリケーションを開発するチームなど、多数のメンバーと興味関心をすり合わせるためのミーティングを繰り返しました。

私はこの仕事がすごく好きで、「研究のお見合い屋さん」と自称していました。お見合い・マッチングなので、全てが直ちに何か分かりやすい成果につながるわけではありませんが、人と人とがコミュニケーションを繰り返すなかで、なにかのヒントやインスピレーションが得られたり、そのつながりがその直後にどうなるわけではなくとも、いつかまた後になって協業につながるような種をあちこちに仕込むことができたり、そんな仕事でした。

なお、私は価値交換工学の初期にAri先生や、また別で@fujimiyuさん(当時R4D客員研究員)の研究伴走支援をさせていただいていたのですが、私の手を離れた後にAri先生と@fujimiyuさんたちの共同研究が花開き、いくつもの賞を受賞されています!本当におめでとうございます!皆さんのこ゚縁の系譜になにか微力ながら貢献できていたとしたらこんなに嬉しいことはありません。

- 参考:「HCGシンポジウム2023」において最優秀インタラクティブ発表賞を受賞

- 参考:「電子情報通信学会メディアエクスペリエンス・バーチャル環境基礎研究会」においてMVE賞を受賞

- 参考:「interaction 2025」において「インタラクティブ発表賞(PC推薦)」を受賞

他にも、データ連携活用の勉強会やワークショップを早矢仕晃章先生と一緒に企画しました。メルカリグループが持つ様々なデータと社会にある様々なデータを組み合わせることでどんな価値が考えられるかや、そこからどんな研究テーマが考えられるかを検討することが出来ました。価値交換工学のプロジェクトには大学教員だけでなく学生も研究者として多数参加しており、このワークショップを通じて、大学院生の研究テーマのためのヒントや切り口を一緒に探索したこともありました。

それから、LCA(Life Cycle Assessment)研究の立ち上がりにも少しだけ関わることができました。メルカリは循環型社会への貢献を目指していますが、当時、例えばメルカリのサービスによるCO2排出量削減効果について、定量的な確認までは出来ていませんでした。そこで、価値交換工学内で研究してはどうかというアイディアが出てきました。当時はLCAに詳しい先生とのつながりがなかったため、私が東大のHPをひたすら読み込んでご一緒してくださいそうな先生を探し続け、栗栖聖先生のHPを発見し、価値交換工学の代表の川原圭博先生とお伺いし、そして、栗栖先生からのご紹介でDami Moon先生(@moon)と出会い、「中古品の消費価値」という研究がスタートしました。実際に始まってからは、当時R4D Researcherであった@yamachanさん(現在はResearch PM)が研究のためのデータ提供やディスカッション、サステナビリティチームとの連携などに尽力されました。その後、このご縁がつながって、@moonさんはR4DのリサーチャーとしてJOINし、現在では、中古品の削減貢献量の対象カテゴリーを拡大しながら、消費者行動によるCO2排出削減を標準化するプロジェクト( 「デコ活」の下のプロジェクトである「The POSITIVE ACTION Initiative」)にも積極的に参加し、メルカリで算出した削減貢献量の標準化に積極的に参加していいます。さらに、Public Policy チームと共同で、リユース品の有効利用による自治体の地域活性化に関するヤクルトPJにも参画し、J4CEの2024年度の注目事例に選定されるなど、素晴らしい成果を上げています。

価値交換工学では、私はこのように研究のお見合い屋さんとして、たくさんの研究者や様々なチームのメルカリメンバーをつなぐ仕事をしてきました。私の好奇心でもって、みんなの話を伺って、みんなの好奇心を深堀りしたりちょっとずつ拡げたりしていくことで、誰かと誰かの好奇心の重なるスイートスポットを見つけて、協業・連携プロジェクトを組成してきたように振り返ります。

それから、価値交換工学のために東大の研究者の方々にメルカリのデータを適切に提供し、適切に管理保管いただくことや、インタビューを適切に実施すること、そういった一つひとつのアクションに社内で前例が無かったため、そのアクションをどのようにして実施したらよいものか、ひたすらみんなで方法論を確立してきました。プライバシー、セキュリティ、リスク、リーガル等々、社内のたくさんの部署の方にもご協力をいただきました。研究開発倫理審査にも多数の付議を行いました。このようなプロセスが滞り無く進むために、裏方的にやれることは何でもやってきました。

「研究をつなぐひと」の仕事にはこのような側面もあり、もしかしたらそうやって地道に尽力する姿勢でもって、研究者の方々からの信頼を少しずつ得ることが出来たのかもしれないなぁ(出来ていたらいいなぁ)とも思います。

加えて、最近、東大の価値交換工学の先生方と阪大のELSIセンターの先生方とR4Dの3者で様々な研究とELSIについてカジュアルにディスカッションする機会も設け始めてみました。R4Dをネットワークハブとして、様々な研究やたくさんの研究者の好奇心が重なり合うきっかけ作りを進めていくことの手応えを感じています。

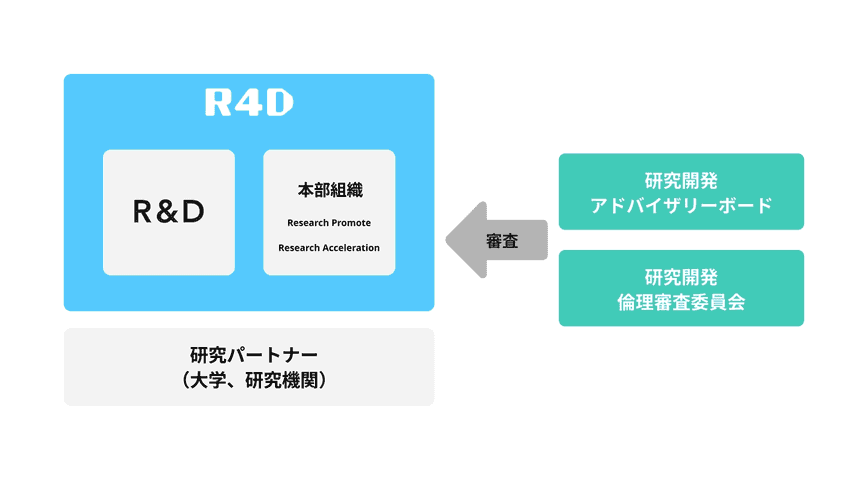

3.研究開発アドバイザリーボードの企画・運営

「研究開発アドバイザリーボードの企画・運営」は「ELSI」や「価値交換工学」のような産学連携共同研究プロジェクトとは異なり、R4D全体の運営管理のための仕事です。研究開発アドバイザリーボードとは、社内の役員や社外の有識者の先生方によって構成され、研究開発に関する審議を行う会議体です。

私は、研究開発アドバイザリーボードを中心とする研究評価システム制度の構築・更新とその運営を行ってきました。この5年間で、R4Dは研究テーマもリサーチャーも増え、R4Dの役割やミッションも見直し続けました。R4Dは日々進化を遂げています。この進化に合わせ、研究評価システムも不断の再構築が必要になります。

また、運営面においては、研究開発アドバイザリーボードに新規提案・年次査定・終了報告の付議を行う一人ひとりのリサーチャーが滞り無くプロセスを進められるように伴走支援をしてきました。私はここが一番面白く感じていて、リサーチャーの皆さんには好き放題質問をぶつけさせてもらって、研究のいろいろな話を伺いながら進めてきました。事前の審査やボード本番の審査に向けてどのような説明がより分かりやすいかなど、研究計画書や発表資料の作り込みに伴走していました。また、ボード付議前の事前審査(プレ審査)という会議体におけるファシリテーションも担当し、それに向けて事前から論点の整理をリサーチャーやR&D Mgrと一緒に進めてきました。

3.1.R4Dの研究活動を支える裏方として

研究評価システムを構築する上で難しかったことの一つは、評価指標を設計することでした。評価指標の定義も何度も書き直し、実際に使って、そしてまた書き直すことを何度も繰り返しました。しかし、どのような定義をしてみたところで、R4Dの分野も時間軸も多種多様な研究プロジェクト群を一律で相対的に評価することはできませんでした。このTry&Errorを経て、現在もさまざまな試行錯誤を繰り返しています。今後もやりながら変え続けていくものだと思います。

この研究評価システムというものは、誰にとっても重要で影響も大きく、様々な意見や考えが集まります。R4Dのリサーチャーにとってはこの研究評価システムに基づいて研究プロジェクトが見られますし、審議をする側のボードメンバーもシステム次第で議論の仕方が変わります。また、研究評価システムはR4Dのあるべき姿を踏まえる必要があり、それも常に見直していくものであり、議論すべき論点は常々多岐にわたります。

加えて、研究評価システムの制度を整備するだけでなく、研究開発アドバイザリーボードの運営も非常に重要な仕事です。開催当日の何ヶ月も前からアジェンダを企画し、ボード委員の皆さんとコミュニケーションを取り、〆切や提出物を管理し、多数に及ぶ資料のセキュリティ管理や日英版を用意したり、ミスがないように気を配るとても大変な仕事です。開催後も、膨大な議事録を整理して、ボード委員からのコメントを取りまとめて、決裁のための論点まとめや事務局案資料を下書きして、次回開催に向けた気付きをみんなから集めて、そしてまたすぐに次回の開催に向けた準備が始まって、となかなか大変です。

研究開発アドバイザリーボード当日はオンラインとオフラインのハイブリッド開催が基本で、会場設営も大変で、時には直前になって音響機器が使えなくなってしまい、慌てて新しい機材を買いに走ったこともありました。会議が和むようなかわいらしいお菓子を用意することもありました。それから、机の配置にも工夫を凝らすようになり、R4Dでアウトリーチを担当している@afroscriptさんたちと何度も並べ直してみて、四角い机をコの字にパキっと並べるよりも、丸い机をゆるくいい具合に並べることでポップなカフェのような雰囲気を演出した方が議論が円滑に進むという発見もありました。

5年間を振り返って

今回は「1.ELSI」「2.価値交換工学」「3.研究開発アドバイザリーボードの企画・運営」について紹介してきましたが、他にも社会人博士支援制度に関連して、進学者への伴走支援(進学相談、提案書のブラッシュアップ、制度利用者の日々の支援)や、その他大小様々な産学連携共同研究のための伴走支援をしてきました。

- 参考:大学院は初心の楽しさを知れる場所!進学をサポートするmercari R4Dの姿勢 株式会社メルカリ

- 参考:「学びを隠す社会人」そのワケは?◆大学院で見えた学び直しの壁、応援する企業も #働くあなたへ

この5年間をあらためて振り返ってみると、「研究をつなぐひと」として、お見合い屋さんから制度作りまで、研究を前に進めるための何でも屋さんをやってこれたと思います。様々な産学連携プロジェクトに取り組んできましたが、共通していたのはこうした活動を泥臭く地道に積み重ねることでした。

そして、この仕事をドライブしてくれるのは、学生時代から続く幅広い学術分野への好奇心だったのだと、今回の振り返りで気づきました。研究者の興味関心と好奇心を理解しようとしたり、メルカリグループのさまざまなメンバー接点を見つけに行ったり、そうやって共同研究を進めていくためには、未知の分野に触れるワクワク感が原動力になっていました。「研究をつなぐひと」の仕事は自分にとってピッタリだと感じ、この環境に感謝します。

最近は「ひとの好奇心に巻き込まれ巻き込みながら、みんなの好奇心を拡げ重ねていく仕事」という表現も浮かんでいます。つまり、私から研究者にお声がけして、その研究者の好奇心に巻き込まれながら、R4Dのプロジェクトに巻き込んでいく、そうやって一緒に進めながら舵を取ることを諦めない、というのが、産学連携のプロセスです。私の好奇心をきっかけに、研究者や様々な実務家や関係する皆さんの好奇心がまた少し拡がって、それによってまた別の誰かの好奇心と重なるスイートスポットを見つけることが出来る、そんなきっかけ作りに働きかけていく。これが私の「研究をつなぐひと」の仕事です。

本テーマについて、大学で講演をさせていただきました

- 大阪大学2021年6月29日:http://stips.jp/20210629/

- 広島大学2025年3月17-18日:https://huccs.hiroshima-u.ac.jp/news/news-247/