mercari R4D(以下、R4D)と山口大学は、2024年10月から2024年11月にかけて「循環型社会に向けたZ世代の環境行動を促す価値共創のデザインプロジェクト」を実施しました。このプロジェクトは8回の講義形式で行われ、前半は、個人でアイデアを考え、ポスターセッション形式で中間発表を行いました。後半は、中間発表のアイデアをもとに4つのグループに分かれアイデアをブラッシュアップし、プレゼンテーション形式で最終発表を行いました。

参考: 山口大学と株式会社メルカリの研究開発組織「mercari R4D」が循環型社会に向けた Z 世代の環境行動を促す価値共創のデザインプロジェクトを実施

本記事では、R4D Researcherの草野孔希と、山口大学の坂口和敏准教授の対談形式で、今回の取り組みを振り返ります。

プロジェクト全体の振り返り・感想

(坂口)このデザインプロジェクトの概要について教えてください。

(草野)今回のR4Dと山口大学のプロジェクトは、社会に生きる一人一人が循環型社会の実現のために行動したくなることが大事であるという考えから始まりました。特に、一人一人が小さく行動して、自分ごとでサービスを作る、関わるということが将来的にできるようになると考えていて、そのプロセスをデザインし、山口大学と一緒にやらせてもらいました。サービスデザインの共創プロセスとして最近話題によくあがるのは「参加型デザイン」や「コデザイン」、「当事者によるデザイン」といった世界観がありますが、今回は特に「当事者によるデザイン」に近い話だと思います。「当事者によるデザイン」は、これまでスキルや能力の問題ですごく限定的な人のみがとれるアプローチでした。例えばWeb上でなにかサービスをつくろうとすれば、プログラミングやUIデザインなどのスキルが障壁となっていました。しかし、今の情報社会やAIの発展など、いろいろな技術が成熟してきていることによって、そこが誰でも突破できるようになってきていると考えています。そういった背景もあり、今回はプロセスにAIを取り入れてみたという感じですね。

オリエンテーション:R4D Researcher 草野の講義

オリエンテーション:R4D Researcher 草野の講義

(坂口)実際にアウトプットを見ていて、何か特徴的だったなという提案はありましたか?

(草野)まず、学生が考えている内容を見させていただいて、私が学生だった頃と、趣味に対する思いや、就活に対する悩みが大きくは変わってないという感覚がありました。ただ、お金のかけ方や、時間のかけ方など、少しずつ手段が社会的な変化によって違ってきていて、そのようなレイヤーみたいなものが見えて、個人的に面白かったです。

(坂口)前半の個人ワークで学生に自分目線で色々な気づきを出してもらい、生活に困っていることが意外とあると思いました。

(草野)中間発表の提案のほうが尖ったアイデアがいくつかあって、やっぱり内発的なところから考えていった結果、すごく尖ったものが出た印象がありました。

(坂口)そうですね。本人だけがすごく熱く語っていて、他の人たちはポカーンとしてるみたいな。笑

(草野)そういう尖ったものが出てきた前半のパートは、今回の取り組みの兆しとして、面白かったポイントです。後半は、提案としては成熟した感じの、トータルバランスとしては良い提案になっているが、一方で少し抽象度が上がってしまったというか。いわゆる誰でもそう思うような、問題に対する真正面からの提案が出てきている気がして、そこが少し難しさのポイントでもありました。プロセスのデザインとして見ると、結構自由にしたのでバラついたところがあるのかなと思いました。坂口さんはどうですか?

(坂口)そうですね。自分ごとというところは、前半に非常に見えていてよかったと思いつつ、今回のお題でもらった循環という観点においては、何が結局循環してたのか?というところは少し課題はあったと思いました。人それぞれで、ゴミが減ることが循環と捉えることもあるし、スキル、知識とかを循環という人もいたんですよね。だから、そこの部分をもう少ししっかりと対話したり、自分なりの循環というものをもう少し明確にする時間があっても良かったかなと思いましたね。

(草野)自分ごとと循環型社会のちょうどいい接点が見つけられるところとか、そもそも循環型社会ってどういうスコープで考えればいいんだっけみたいなところの工夫はもうちょっとできそうですよね。

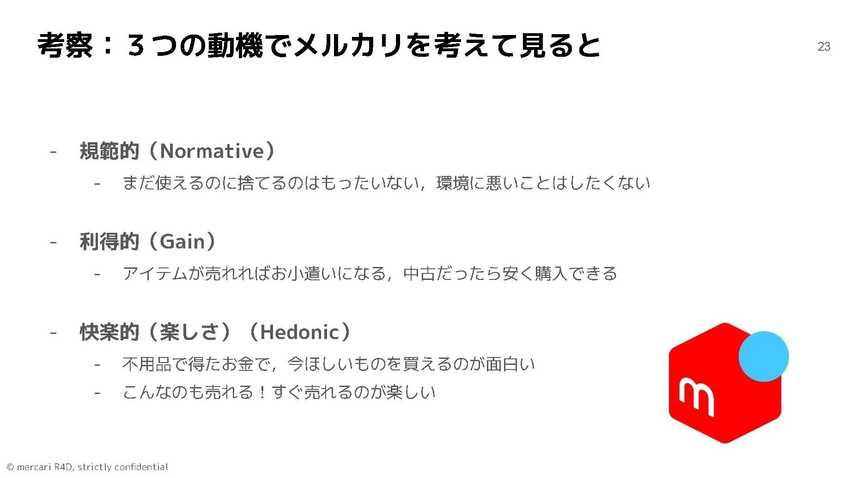

環境配慮行動における規範・利得・快楽

(坂口)今回のプロジェクトの参考として、環境配慮行動におけるNormative(規範), Hednic(快楽), Gain(利得)のゴールフレームワークの学術論文を草野さんから示していただきました。行動心理学のゴールフレーミング理論を、環境配慮行動の文脈で、適応した研究です。具体的には、規範と利得と快楽といったような動機が寄与しています。特に、規範が具体的でないと、人間は快楽的に行動してしまう傾向があり、そのような規範が具体的でないときにも快楽的に環境行動ができるようなデザインが今回、我々が求めたものでした。この辺の研究理論と今回のアウトプットで、気づいたことがあれば聞かせていただけますか?

(草野)正直どれくらい問いがうまく学生の頭の中で嚙み合って使われていたのかっていうのはわからないんですが、ただ、みんなが出してくる提案を見てると、何かしらちょっと楽しいみたいな雰囲気を入れようとしてたかな。

(坂口)なるほど。

(草野)すごく真面目な、問題解決ソリューションというよりは、ちょっとウィットネスがあり、可愛さみたいなものが入ったり、いわゆる環境に向けてやるぞって時のThe 真面目!みたいなものとは違うものが出てきているような気はする。規範・利得・快楽の3つがあって、バランスが大事ですよ、みたいな話は、何かしら影響しているのかなって印象はありますけど。坂口先生の意見はどうですか?

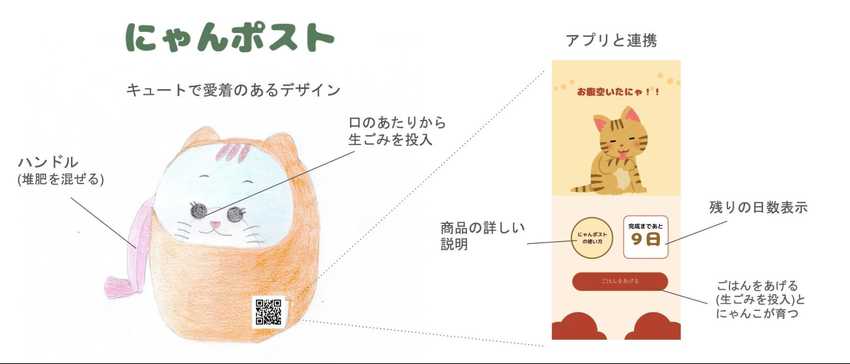

(坂口)やはり規範を意識するということは、後半の方に限って、意識は届いていたかなと思います。グループワークの対話を横で聞いていても、割とこうあるべきなんじゃないか、という意見は非常に飛び交っていたかなと思って。例えば、生ごみのコンポストを使って、生徒の家から出る生ゴミを生協や農学部と協力して土の栄養として循環させるサービスのアイデアがでていましたが、学校の生協の仕組みを介して、うまく循環させて困りごとを解決しようみたいなところは、割と規範に基づいた意識が非常に高かったなと思いました。

(草野)一方で、じゃあ単純に真面目にというよりは、最後に猫のインターフェースというように、ちゃんとそこに快楽的な部分がちゃんと求められていたというのは、一つポイントだったかなと思いますよね。

(草野)ゴールフレームワークからは外れてしまうかもしれないですけど、メルカリは基本的には匿名の個人間でマッチングすることが安心感とか価値になっています。でも、いざこういう社会課題を解決しようとすると、ある程度、顔の見える距離感、例えば完全に知り合いではないけれど、信頼できるある特定のラベル、学生同士とか、生協を使ってマッチングすることが、彼らにとってそれならやっても良いかなという雰囲気があるのかなと思いました。既存のサービス利用者からすると匿名でいいよ、となるんだけど、この社会課題に向けて取り組もうと思うと、そういう限定された組織での可能性を見出してくるというのは、ちょっと今回取り組みをしていて面白い発見でした。

(坂口)敢えて既にあるエコシステムを逆に使わせてもらうということですね。そのようなアプローチ方法もあって、規範を学習する組織みたいな感じになっていくことも、一つの循環型社会の答えとして一つあるのかなと思いました。

(草野)既存のシステムだと、まだいろいろリスクはあるけれど、そこにポテンシャルがあるんだったら、うまく現状の規範をアップデートしながら、循環型社会に向けたシステムをその上に乗せていくみたいな。それは非常に可能性を感じますね。

プロジェクトを進める中でみえた「Z世代の特徴」

(坂口)今回のプロジェクトでは、Z世代のユーザーというのが、なかなか我々も捉えどころがないよね、と話をしていて、今回履修した学生というのは、まさにこの世代でした。自分たちの当事者視点でいろいろなアイデアを共有してくれたと思うんですが、彼らのアイデアを色々聞いて、世代としての特徴とか、もしそういうのがあれば教えてもらえますか?

(草野)これは先に坂口先生に聞いてみたい。触れている時間も長いでしょうし。

(坂口)私の学部生の特徴からすると、非常に多視点で、多文化理解みたいなところに関心が高い人間が多いというのはあります。留学からちょうど帰ってきたタイミングで、自分たちの海外でのいろいろな経験を含めて、アイディエーションをしていたのかなと思いますね。

(草野)なるほど。私の印象は、一つは、自分の好きなことは好きだって言えるんだなっていう感じがある。他の人のことは置いといて、自分はこれが好きというのはちゃんと言う。これが、多様性、多視点みたいなものにつながるかな。もう一つが、経験価値みたいなもので、モノそのものがどう、というよりは、これを経て私は何を経験するのか、みたいな感じがある。自分の就職活動を支援するアイデアも、どうせ就活するなら、それが自分の良い経験値になるような就活にしたいみたいに。これは、一つ面白いポイントだと感じました。

(坂口)限りある自分の時間や経験を、より規範的な方に使いたいという意欲はあるなっていうのと、そういう風なことを支援する仕組みがあれば、たぶん選択してくれそうだなということもあるんですよね。

(草野)だから世の中一般的にタイパ(タイムパフォーマンス)みたいな話をするけど、タイパで早く早くという方向性と、別に時間をかけてでも自分の経験にあるからやりたいというのと、結構両極端にあるのかな、みたいな感じはするんですよね。

(草野)それに加えて、本当にその人にめちゃくちゃつながるというよりも、例えば、同じ勉強するという時間を共有している人達でつながって、刺激を与えあうことで豊かな時間にするパフォーマンスを上げるとか、この趣味に関しては、このコミュニティと繋がって、こういう風に自分がより良い状態になりたいとか、自分のいくつかの切り口みたいなものがあって、その切り口ごとに、自分でうまくコミュニケーションしたり繋がっていて、いい時間を過ごすみたいな。そういう感覚ももしかしたらあるのかな。何をするにも常に一緒にバディみたいにいるみたいな関係よりも、そっちのほうが豊かに感じるのかな。

(坂口)あと、全体的にそうですけど、やっぱり共有とかシェアリングみたいな話っていうのは根底にありますよね。だから、それを何気なくアイデアの中で前提としていたかな。それが良いのか悪いのか、というのはまだ分かっていなくて。我々の世代ってどちらかというとネットワークのない時代でいろいろな経験をしてきていて、そこから今繋がっている世界っていうのを考えている。学生の話を聞いていると、つながっているという前提で全てが語られているので、例えばつながらないとか、遮断するとか、そういったようなことに対して、疑問もなく提案が進んでいいのかな、どうなのかな、というのは違う世代としてちょっと違和感だった部分はあります。

(草野)つながるというのが前提にあるからこそ、つながる量のコントロールだったり、あえてつながりを一旦削るみたいなことがアイデアとして出てきやすい。でも最終的なソリューションとしては、ある程度のシェアリング、ある程度のつながりがあることを前提としたソリューションに落ち着いてくる。

(坂口)落ち着いてますよね。だからつながりがあるという無意識的なバイアスが、一つ特徴であったりもしましたね。

編集者コメント

Z世代である私たちにとって、SNSを通して人とつながることは前提としてあったのかもしれません。今ある常識、バイアスを一度崩してみるということも大事な要素の一つであると思います。常識から疑うということを心掛けていきたいです。(文/大城美遥・山口大学国際総合科学部3年)