mercari R4D(以下、R4D)と山口大学で、2024年10月から2024年11月にかけて実施した「循環型社会に向けたZ世代の環境行動を促す価値共創のデザインプロジェクト」の実施レポート後編です。

前編に引き続き、R4D Researcherの草野孔希と、山口大学の坂口和敏准教授の対談形式で、今回の取り組みを振り返ります。

「自分ごとデザイン」を考える上でのAIの有用性と課題

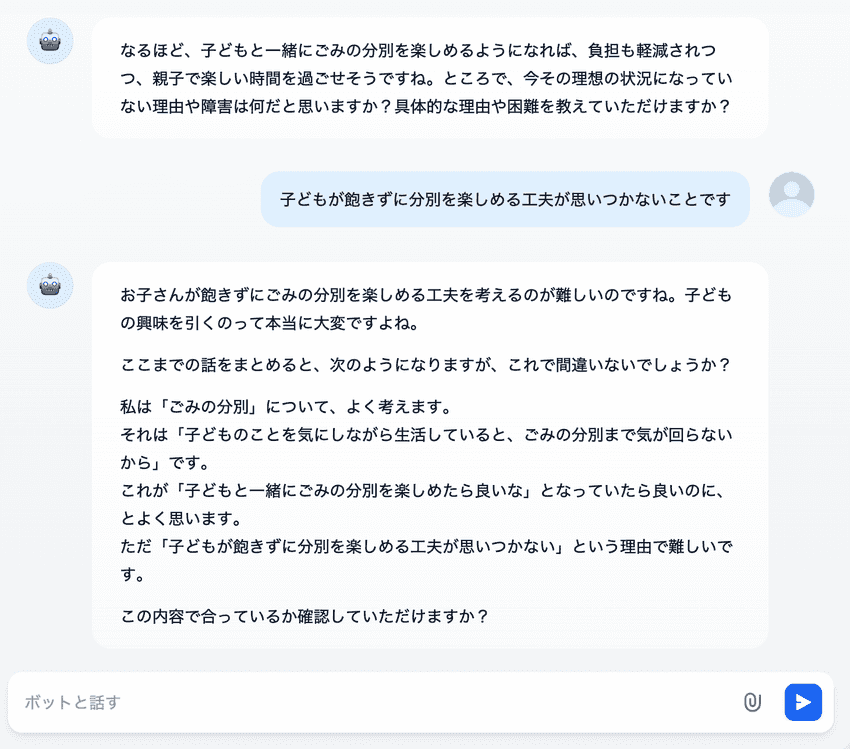

(坂口)デザインプロジェクトの前半で行った個人ワークの部分、個人でアイデアを考え、ポスターセッション形式でそのアイデアを発表するところまでに絞って振り返りをしてみようと思います。今回、「自分ごとデザイン」のアイデアを出す上で、mercariR4Dから提供された以下の3つのAIナビゲーターを使用しました。

- 自分ごとナビゲーター(自己理解の深化)

- 試すことナビゲーター(小さな実験の支援)

- 振り返りナビゲーター(思考の整理と発見)

実際にAIを使ってみてどうでしたか?

(草野)一人一人が「自分ごと」って何だろうということを深められるポテンシャルは見えたと思います。また、UIに起こすことで、「あれ?自分と思ってたのと違う」といったAIから出力されるものの精度が悪いからこその気づきや、自分はこういうのを大事にしている、こういうところを表現したいんだ、自覚的になったなど、そういうところの可能性は一定あったと思います。

(坂口)AIと対話することで、自分の考えを深めることはできるのですが、視点を広げたり、他の人に共感が得られるアイデアにまで深めるには限界があるように思いました。アイデアが個人の経験との結びつきが弱く、どこか「他人ごと」のように聞こえてしまうのです。AIと対話して考えを整理した後は、やはり人と話すことでより深まりや広がりが得られるのではないかと感じました。

(草野)そういうシェアリングセッションはいいですね。おっしゃる通りAIと対話することで「自分ごとが深すぎ」て、いい意味でニッチすぎて共感が得られないシーンもありました。ポスター発表の場などで、対話の仕方、誰と誰をどのように対話させるかも、考えどころでした。

(草野)坂口先生は今回アイデアをまとめるのにAIを活用したことに対してどう思いましたか?

(坂口)3つのAIナビゲーターを活用し、学生たちは1枚のポスターにアウトプットをまとめました。これを壁に貼り出し、全員でデザインレビューを行う形式を取りました。これにより、AIとの対話だけでなく、人との対話から、幅広い視点でのフィードバックが得られたと思います。また、AIの力が特に発揮されたのは「シナリオの生成」だと思います。AIのサポートにより、より精緻なシナリオが短時間で作成できました。一方、AIが「ブラックボックス化」しているため、学生の思考プロセスの可視化や意思決定が難しい場面も見受けられました。AIの活用においては、その情報処理の過程や結果が導き出される基準が見えにくい点が課題であり、効果的に活用するためには、AIと適切に向き合うための指導やデザインスキルとしても大事なところであると認識しました。

従来の「人間中心リサーチ」と今回の「自分ごとデザイン」の違い

(草野)今回のプロジェクトでは、「自分ごと」を起点にし、最終的に5つのサービスが提案されました。その中で印象的だった点やおもしろいと思った点はなにかありますか?

(坂口) 従来の人間中心リサーチでは、他者に対する調査から答えが見つからないこともありますが、今回のように「自分が興味を持つこと」からアイデアを広げる方法は、新規事業創出にも適していると思います。既存の文脈にはないかもしれないが、自分という人間が中心となって何かしらの文脈を作り、既存の文脈に落とし込んでいくプロセスが有効でした。草野さんはどうですか?

(草野)学生が「自分たちのやりたいことをどうシステムとして捉えるか」を試行錯誤する姿勢が印象的でした。「農学部」や「生協」など、現実的なアクター(要素)を取り込みながら、安心して利用できる仕組みが提案されるなど、実用性が考慮されたデザインは、学生ならではのシステム思考と創造的な気づきだったと思います。

(坂口)どんどん問いがシフトしていきましたね。例えば、傘のシェアという表面的な課題から、最終的には「雨の日に汚れたくない」という本質的な課題へと視点がシフトしたチームのデザインは印象的な提案でした。まさにふさわしいコンテクストを探って変わっていったことは大事な要素かなと思っています。あまり何も変わらなかったチームより、どんどん進んで、フレキシブルに変えられることは大事だったかなと思いますね。

(草野)物を単純に物として見るんじゃなくて、その物に付随するストーリーや見方によって価値が変わるところをもっと何かできると思う。そこに気づく重要性を強調し、サービスデザインの一環として、単なる物の悩みを超えて、深い視点で価値を見つけるプロセスが重要だと思います。

(坂口)サービスデザインっていうのは、時間と空間の両方を扱わなきゃいけなくて、特に時間を扱うって結構難しいですよね。そのためにいろんなマッピングのツールがあるけれども、結構やっぱり複雑で、時間を超えた制御ってなかなか大変難しいんだと思うんですよ。

最終提案でサービスを紹介する映像を作ってもらいましたが、彼らの目で見えている世界を見せてもらえたと思います。意外と学生自身が、演者なんだなっていう、そこの演技、威力に感動しましたね。

(草野)最初に出てきたサービスが身近な、ある意味自分ごとでやっぱりちょっとやってみようかなって思うところを目指してほしいっていうのもあって、やっぱり結果的にユーザーとしても自分たちが関わるものになったから、自然でしたよね。

(坂口)そうですね。自分ごとから始まったので、そういった意味では学生自身が自分ごとで演じていたと思います。

プロジェクト全体を通して見えた課題と今後のアプローチ

(草野)改めて振り返ると、自分ごとを深めるプロセスにおいて、AIとのコラボレーションには大きな可能性を感じました。ただ、一方で「アイデアをAIに頼りすぎてしまう」「深められないケースが出てくる」といった課題もあります。

また、サービスデザインのパートでは、3~4人のチームで進める中で、自分ごと感が薄れたり、最大公約数的なアイデアになってしまい、結果として内容がぼんやりしてしまうことがありました。どうすれば「自分ごととして考えたからこそ生まれるインサイト」を継続的に引き出せるか、後半のパートでさらに工夫できる余地があると感じています。

私の究極的な目標は、「自分ごとで考えたことが、自分ごととしての行動につながること」です。しかし、講義が終わった後に、その行動が継続していくためにはどうすればよいのか、まだ明確な答えが見えていません。これは今後も追い続けるべきテーマだと感じています。

(坂口)なるほどですね。私は今回、生成AIのツールを提供してもらいながら進める中で、その使い分けをもっと明確にしていく必要があると感じました。場合によっては、極端にシフトさせるようなアプローチも大事なのかなと。その観点から考えると、新しいサービスを生み出すうえで非常に有効なアプローチだったと思います。サービスデザインのプロセス自体も、まだまだ進化の余地があると感じました。特に「人間がやるべきプロセス」と「AIが担うべきプロセス」をより具体的に定義しながら進めていくことが重要ですね。

(草野) 本当に楽しかった、面白かったです。講義というより、まさにプロジェクトのような感覚でした。

(坂口)そういった意味では、大学が持つリソースと企業のリソースがうまく合致して、非常に良い教育プログラムになったのではないかと思います。

(草野)今年は広いテーマで取り組みましたが、例えば「メルカリを自分ごととしてもっとリデザインする」といったように、特定の企業にフォーカスしても十分成り立つのではないでしょうか。テーマの設定次第で、企業とのコラボレーションのしやすさを調整できるという点も改めて感じましたし、このアプローチはさまざまな分野に応用できるのではないかと思いました。

(坂口)最後に一言お願いします。

(草野)これだけ実験的な取り組みにお付き合いいただけたのはすごくありがたかったし、面白かったし、学びも多かった。次やるとしたら、こうやったらもっと面白くなるぞみたいな、いろんな兆しも見えたし、非常に実りのある講義でした。これがもちろん学生さんの学びの機会としてもいいものであったと期待しています。

(坂口)大学としてはより実学で教育を進めていきたいというのもあり、特に本学部はグローバルリーダーを育成していきたいと考えています。今回のような社会課題に対して向き合って、どうやって課題解決をしていくという意味では、非常にいいテーマや素材をご提供いただきました。このような人材がどんどん社会に輩出できるといいなと思っています。

編集後記:本プロジェクトに参加した学生にとっても貴重な体験でした。「自分ごと視点」を大切にしたデザインアプローチは学生にとっても想像がしやすくも、視点が不十分であったりと新規事業に必要なデザインプロセスを実践的に学ぶことができました。さらに、生成系AIの活用により、デザインにおいてどのようにAIと向き合っていくか、具体的なイメージを持つことができました。企業との提携や実践的なデザイン演習の機会に今後も積極的に参加していきたいです。(文/櫻井つぐみ・山口大学国際総合科学部3年)