こんにちは!

メルカリR4DラボでOutreachを担当しているafroscript(木下)です。

2025年7月1日に、大阪大学ELSIセンターとメルカリは、人文社会科学の知見を通じて、あらゆる価値が循環する社会への道を示す「価値循環学」の確立を目指し、「メルカリR4Dラボ・大阪大学協働研究所」を設立しました。

協働研究所スタートの第一歩として、2025年7月15日に千里阪急ホテルにて「開所式」を、同日夜にはグランフロント大阪にあるナレッジサロンにて「開所記念イベント」を開催しました。

夜の部である「メルカリR4Dラボ・大阪大学協働研究所 開所記念イベント」では、以下のように三部構成で開催しました。

- 第一部: パネルディスカッション ~ 協働研究所はじまりへの道のりとこれから ~

- パネラー: 岸本 充生(大阪大学社会技術共創研究センター センター長)

- パネラー: 井上 眞梨(株式会社メルカリ 研究開発組織R4D Manager)

- ファシリテーション: 木下 雄策(株式会社メルカリ 研究開発組織R4D Outreach)

- 第二部: 研究者トーーク (※発表者は50音順)

- 赤坂 亮太(大阪大学社会技術共創研究センター 准教授)

- 工藤 郁子(大阪大学社会技術共創研究センター 特任准教授)

- 鹿野 祐介(大阪大学COデザインセンター 特任講師)

- 鈴木 径一郎(大阪大学社会技術共創研究センター 特任助教)

- 長門 裕介(大阪大学社会技術共創研究センター 講師)

- 肥後 楽(大阪大学社会技術共創研究センター 特任助教)

- 森下 翔(大阪大学 社会技術共創研究センター 招へい教員)

- 第三部: 自由に交流タイム

本記事ではこの開所記念イベントの内容や様子をご紹介していきます。

われわれの協働研究所にご興味をもっていただいている方、人文社会科学系の産学連携についてご興味ある方などの参考になれば幸いです。

第一部: パネルディスカッション ~ 協働研究所はじまりへの道のりとこれから ~

大阪大学ELSIセンターとは?

木下:まずはパネラーのお二人の所属組織について簡単に教えてください。

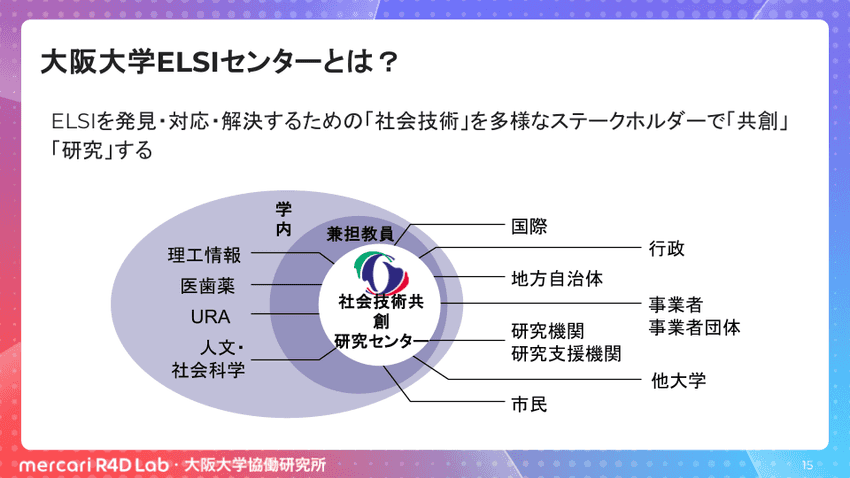

岸本:大阪大学ELSIセンターは通称で、正式名称は「大阪大学社会技術共創研究センター」です。「狭義の科学技術だけでなく社会技術も研究・開発していかないとイノベーションは生まれない」というメッセージが込められています。

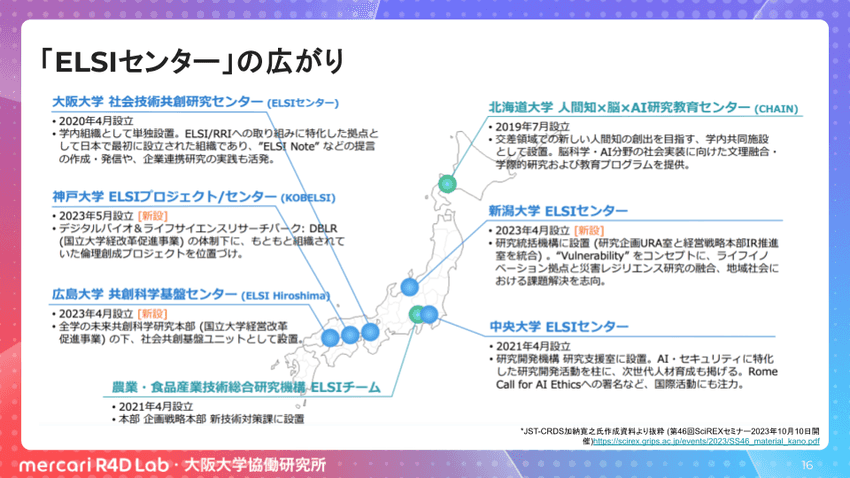

大阪大学ELSIセンターは2020年4月に設置され、2025年で5周年を迎えました。この5年間で「ELSIセンター」が様々な大学で生まれています。

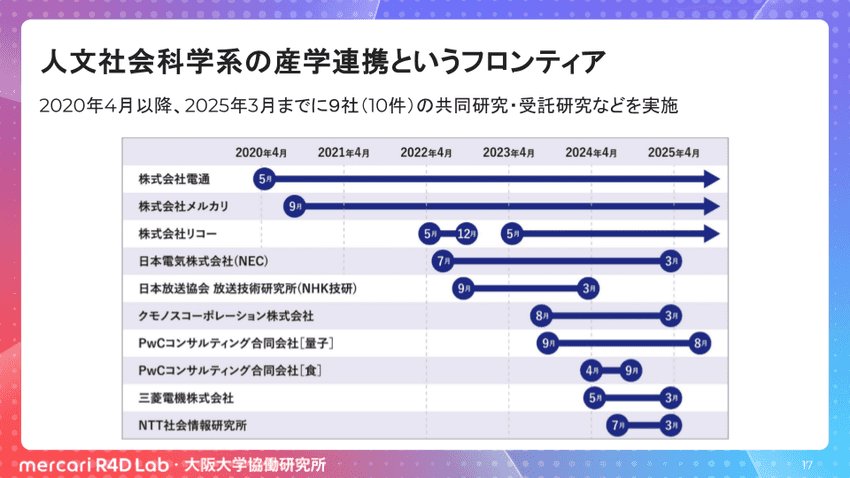

2020年4月の設置時点では、学内の連携をメインに考えていたのですが、意外なことに、企業との共同研究が次々と決まっていきました。初期から共同研究を進めてきた電通とメルカリが人文社会科学系の産学連携研究を推進していると発信してくれたおかげで、次の共同研究に繋がりました。思っていた以上の盛り上がりを見せていて、「人文社会科学系の産学連携がこれから来るぞ」と実感しています。

メルカリR4Dラボとは?

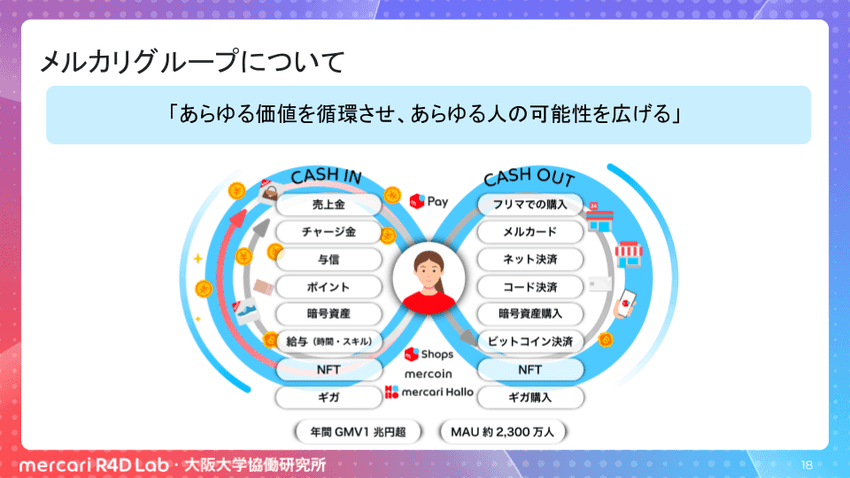

井上:メルカリグループは「あらゆる価値を循環させ、あらゆる人の可能性を広げる」をミッションに掲げ、多様な価値を循環させるプラットフォームを複数展開しています。たとえば、個人間で不用品の売買ができるフリマアプリ「メルカリ」、事業者も出店できる「メルカリShops」、メルカリでの売り上げで買い物ができるスマホ決済サービスの「メルペイ」、ビットコイン取引サービスの「メルコイン」、NFTの売買ができる「メルカリNFT」、余った時間や個人のスキルを循環させられる「メルカリハロ」などを展開しています。

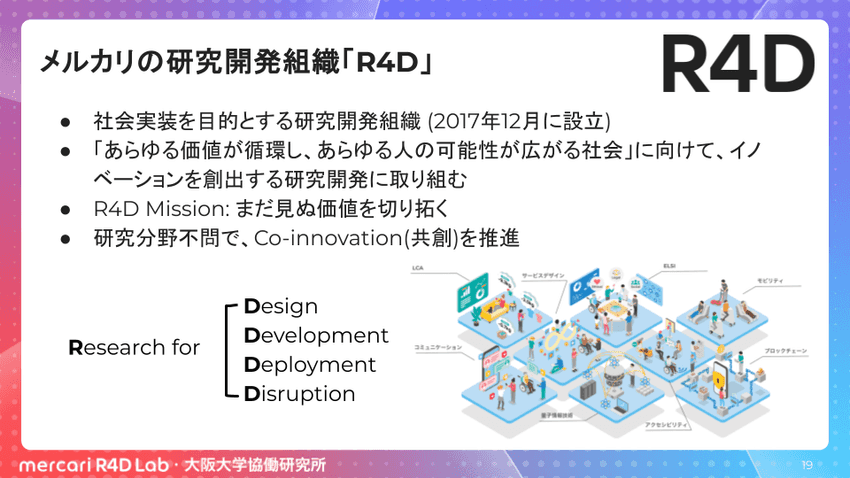

R4Dは、メルカリ内の研究開発組織として2017年12月に設立されました。「R&D」ではなく「R4D」であり、4つのD(Design, Development, Deployment, Disruption)を大切にしています。特にDisruption(破壊)として、既存の価値観を壊しながら、未来をつくる・社会実装を目指しているのが特徴です。サービスやプロダクトの開発だけではなく、メルカリグループのミッションの実現に向けて研究をしているため、研究分野不問でCo-innovation(共創)を推進しています。

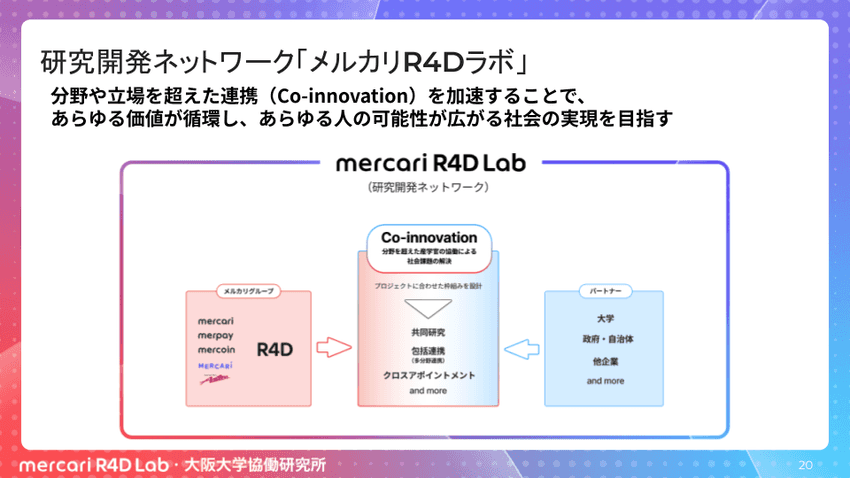

「あらゆる価値が循環する社会」はメルカリグループだけでは実現できません。そのため、大学や行政・自治体、他の企業と連携する必要があり、共同研究や包括的な組織間の連携、クロスアポイントメント等の施策によって、研究分野や立場を超えて連携できる体制を整えていっています。この研究開発ネットワーク全体を2025年7月より「メルカリR4Dラボ」と称して、研究推進を強化しています。

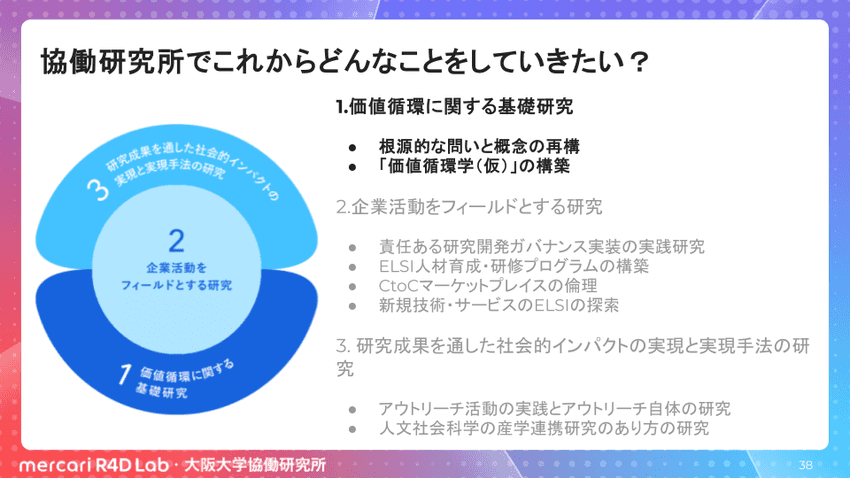

「メルカリR4Dラボ・大阪大学協働研究所」って何をするところ?

岸本:大阪大学では、企業と連携して部局内に研究拠点を設置し、共同研究を行う制度を「協働研究所」と呼び、2025年7月現在、25の協働研究所があります。メルカリR4Dラボ・大阪大学協働研究所は人文社会科学系としては大阪大学として初の事例となります。

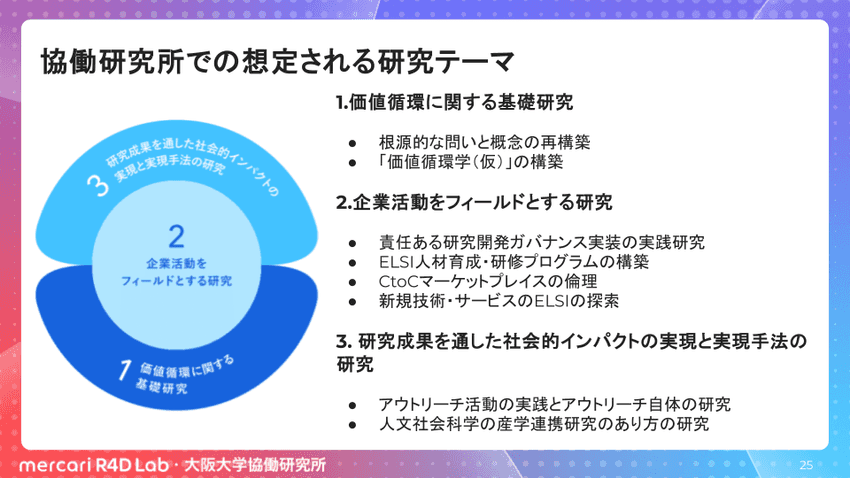

メルカリR4Dラボ・大阪大学協働研究所の活動を「どら焼きモデル」で整理しています。これまでは真ん中の「餡」(2. 企業活動をフィールドとする研究)の部分に取り組んでいて、R4Dが研究開発をしている量子インターネットなどの具体的なテクノロジーのアセスメントや、研究倫理審査の仕組みづくりなどの協働研究を進め、その後、メルカリの企業活動全体も研究対象になっていきました。ここに、「価値が循環する社会」を支えるための人文社会科学系の基礎研究と、「人文社会科学系の産学連携とは何か? どのように進めていけばいいのか?」を客観視して言語化するメタサイエンスを加えた三層構造で考えています。

木下:大阪大学側が、メルカリが行っている研究やメルカリという企業そのものに興味を持ってもらえていることはとてもうれしく思います。逆に、なぜメルカリが人文社会科学系の研究を大阪大学と一緒に取り組もうと思ったのでしょうか?

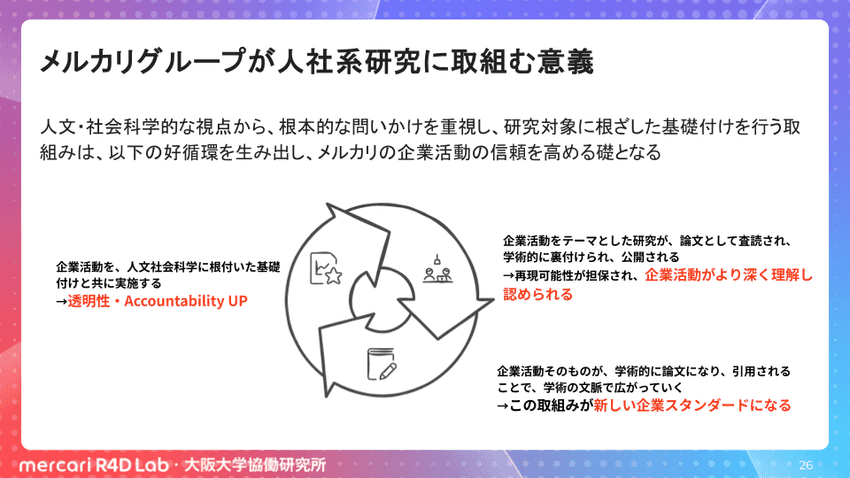

井上:これまでの5年間でELSIに関する共同研究を進める中で、企業活動自体をアカデミックに研究することで生まれる好循環が見えてきました。まず、メルカリの企業活動を人文社会科学系に根付いた基礎づけをすることで透明性やAccountabilityが上がります。企業活動を行う中では法律やいわゆるルール等では定まらないさまざまな価値判断を迫られることがありますが、多様な専門知を通じさまざまな観点から議論することによって我々の独りよがりではない一貫性を持った根拠や考え方ができるようになると感じています。

また、このような活動がプロセス含めて論文等の形で学術的に裏付けられることで、企業活動がより深く理解し認められるようになると思いますし、それらが参照・引用されることで、他組織の方々も参照できるモデルになっていくのではと考えています。一企業の取り組みであったものが、コミュニティ全体で「価値が循環する社会」にアプローチできるようになるのではとも考えています。

これまで取り組んだ共同研究

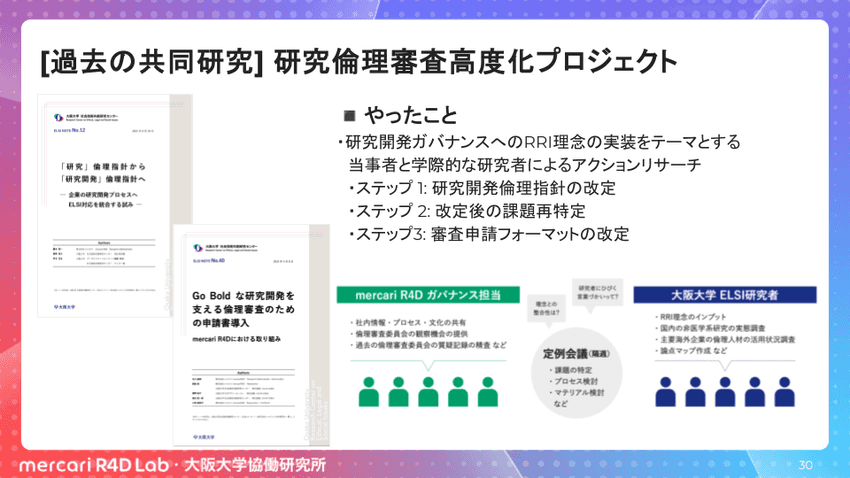

木下:大阪大学とメルカリでこれまでどのような研究を一緒にやってきたのか、具体的にお聞きしたいです。今回は3つご紹介してもらいます。まず、「研究倫理審査高度化プロジェクト」について教えてください。

岸本:きっかけは半年間のフィージビリティスタディ(少額・短期間の共同研究)でした。R4Dは「生命科学分野のような倫理審査ではなく、テクノロジー分野に合わせた倫理審査とは?」「研究段階だけではなく社会実装におけるインパクトを含めた倫理審査とは?」を求めていました。そこで、「これは研究倫理審査というよりも、研究『開発』倫理審査ちゃうか?」とオンライン会議中に言ったことでプロジェクトが上手く進むようになり、倫理審査の指針やチェックリスト、プロセスを一緒に作り上げていくことができました。面白いことに「じゃ、大阪大学での倫理審査はどうなん?」と、大阪大学でも医学系以外の研究倫理審査を高度化する研究にもつながりました。

- 参照:

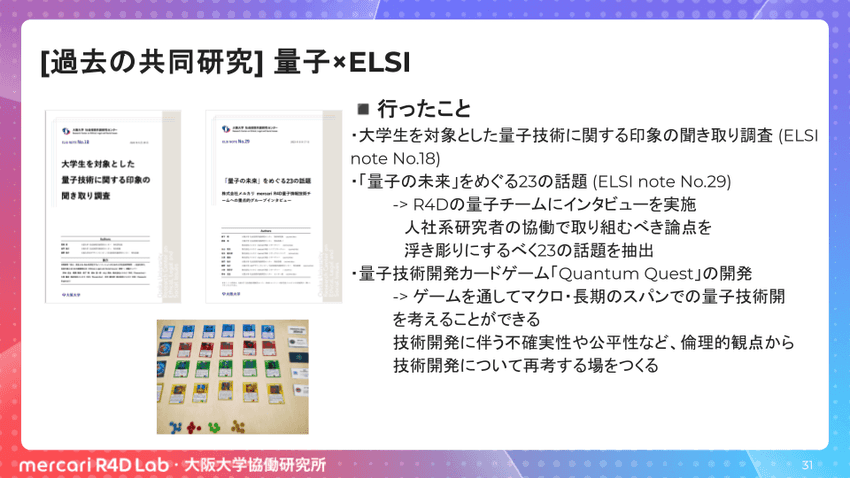

木下:続いて「量子×ELSI」の事例について教えてください。

岸本:量子を取り上げた理由は二つありました。一つは、ELSI対応は研究開発の早い段階から一緒にするべきだからです。たとえば生成AIのように社会に出てきてからでは遅いという反省があり、量子は早い段階でELSIを考えるには適したケースになると考えました。もう一つは、大阪大学は量子コンピュータを熱心に研究しており、R4Dも量子インターネットの研究をしているからです。共同研究としてELSI NOTEや論文、カードゲーム「Quantum Quest」などで量子と社会の関係の見える化を試みました。こうしたノウハウは核融合などの新しいテクノロジーにも応用できると思っています。

- 参照:

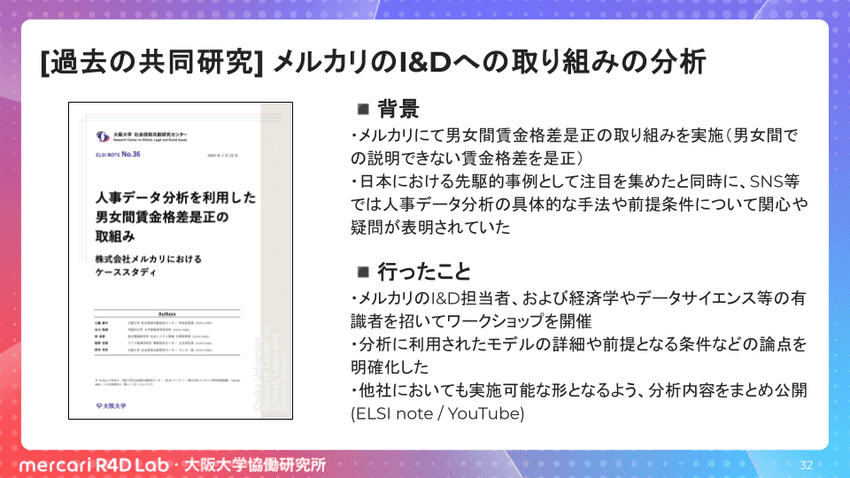

木下:最後に3つ目の事例として「メルカリのI&Dへの取り組みの分析」について教えてください。

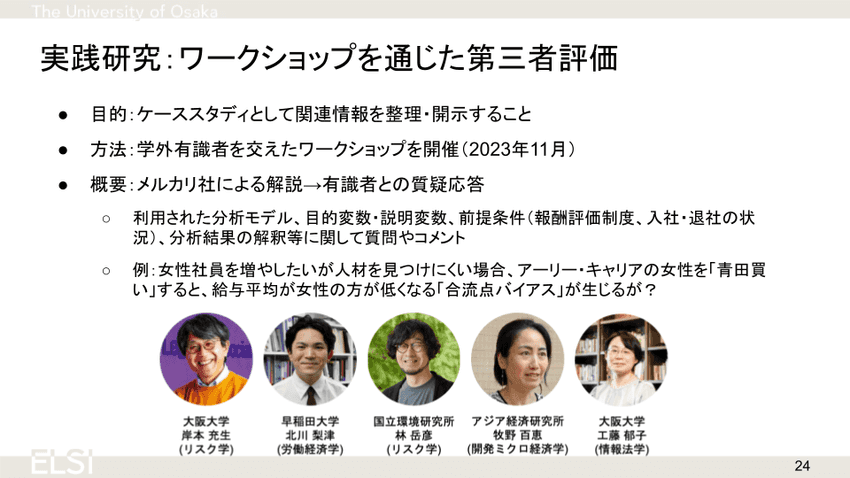

井上:メルカリでは2023年に男女間賃金格差の是正を実施しました。具体的には、男女間で職種や等級で説明できない男女間賃金格差が7%あることを明らかにし、その後2.5%まで是正しました。この取り組みは「日本において先駆的である」と注目されたのと同時に、「どのような手法で求めたデータなのか?」「メルカリだからできた施策ではないか?」といったコメントがありました。

そこで、メルカリのメンバーと大阪大学の工藤郁子先生に加えて、経済学やデータサイエンスの有識者を招いたワークショップを開催し、男女間賃金格差を考えるための前提知識やデータ分析モデル等を議論しました。この成果をELSI NOTEにまとめて公開したことで、他の組織でも参照できる知識に還元できたと思います。

- 参照

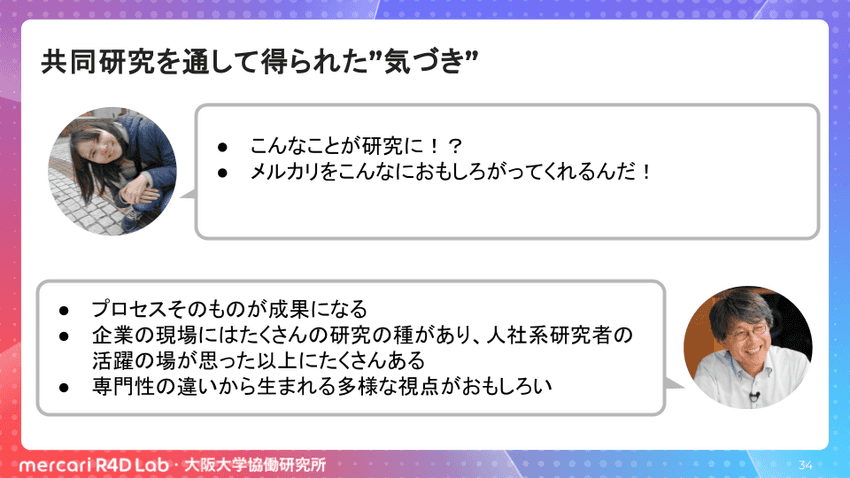

共同研究を通して得られた気づき

木下:これまでいくつかの共同研究をやってみて、どのような“気付き”がありましたか?

井上:研究倫理審査の指針や申請書をつくるというのは企業活動の一つとして当然のことだと思っていましたが、これらが研究テーマになることが意外でした。また、ELSIセンターの方々がメルカリの活動を面白がってくれたことも印象的で、メルカリ側から「こんなことにモヤモヤしているんですよね」と話すと、「自分たちも気になっていて論文を調べていました」と返ってくるのが驚きでした。

岸本:学内だとしても研究倫理審査のプロセスをつくるのは業務とみなされると思いますが、共同研究を通して、既存の研究倫理審査のプロセスを比較する研究につながることに気付けました。人文社会科学系の研究はアウトプットだけが成果ではなく、プロセスがアウトプットを正当化する、さらに言えば、プロセスのみがアウトプットを正当化できると考えています。そのため、プロセスを丁寧に書き起こすこと自体が研究であり、研究のネタはいくらでもあると言えます。

また、人文社会科学系の研究者は、言葉を選ばずに言うと「企業に向いていないから大学院に進学した」「変わり者だから社会に出られない」という人がけっこういる気がしていて、自分が民間企業で働くことを想定していない人が多いのではないでしょうか? そのため、共同研究を通して企業活動の一端を垣間見れるだけでも面白い経験になりますし、自分たちの知識が活かせる場が企業の中にもあることも発見であり喜びでもありました。

以前、ELSIセンターのメンバーの1人が「哲学者の研究対象はテキストだと思っていたけれど、現実社会にもこんなにたくさんの研究対象があるんですね」と言っていましたが、人文社会科学系の知識が企業との共同研究に活かされるのはすごいことです。

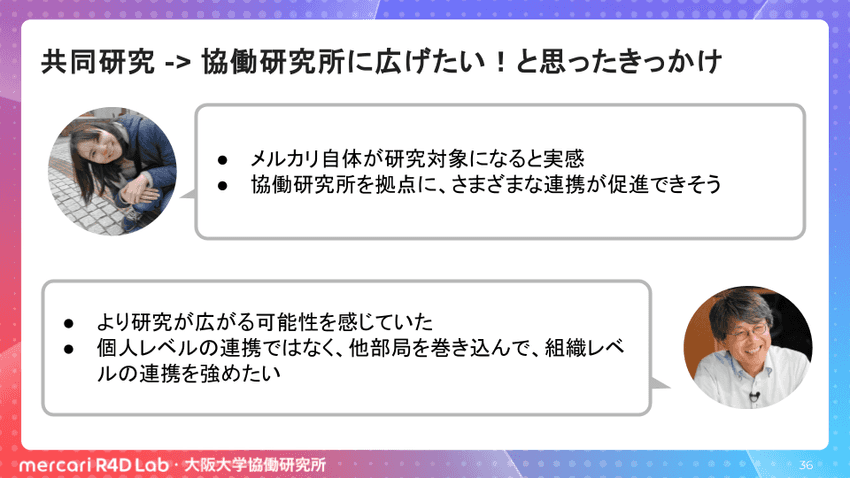

協働研究所を設立しようと思ったきっかけは?

木下:これまでいくつか共同研究をやってきたわけですが、そこからさらにもう一段階大きな枠組み、「協働研究所」を設立しようと思ったのはどういう経緯や意図があったのですか?

井上:「R4Dが行っている研究プロジェクトのELSIを考えたい」と共同研究が始まりましたが、メルカリの中の一部署であるR4Dのとの事例だけでなく、メルカリ本体が行った男女間賃金格差の事例のように研究対象が会社全体に広がっていったことで、「メルカリという営み自体が研究対象になる」と気づいたからです。

そこで、テーマを決めての共同研究という枠組みではなく、組織間の連携に発展させていきたいと考えました。

木下:組織間の連携の話を持ち出したのはメルカリからでした。そのとき、大阪大学側はどのように思ったのでしょうか?

岸本:メルカリ側から組織間連携の提案をされた時には大阪大学の協働研究所という仕組みさえ知らなかったので、共同研究から発展させた産学連携の形を学内の関係者から教えてもらうことから始めました。

R4Dだけでなくメルカリ本体からも共同研究の話が入るようになる中で、「CtoCマーケットプレイスそのものが研究対象になる」と早い段階から気づいており、今回の提案はチャンスだと思いました。メルカリとしても「ELSIセンター以外の経済学研究科や法学研究科などとの連携にも興味がある」ということで、複数部局との連携が組み込まれた協働研究所はピッタリだと思いました。

協働研究所でこれからどんなことをしていきたい?

木下:「どら焼きモデル」でも示されていますが、価値循環の基礎研究をメルカリがする理由は何でしょうか?

井上:「『価値が循環する社会』とは何ですか?」と聞かれても上手く答えられないと感じていました。この答えが曖昧なままだと、R4Dが何を研究すればいいのかを考えるのも難しくなります。「『価値』って何だっけ?」「『循環』って何だっけ?」「『あらゆる価値が循環する』ことで逆に悪いことは起きないのか?」などといった疑問を深掘りする必要があると思ったからです。

木下:たしかにメルカリ社内でも「『あらゆる価値が循環する』ってどういう意味だっけ?」とあらためて話すといろんな認識があるなと思うときがあります。

岸本:別で取り組んでいる教育データ利活用EdTech(エドテック)のELSIでも言われているように、AIが教育に入ってくることで「そもそも『教師』の役割は?」「そもそも『学校』とは?」といった「根源的な問い」にたどり着きます。多くの企業がミッションやパーパスを掲げていますが、「それって具体的にどういうことですか?」と問われてくるはずです。この先駆的な事例として、協働研究所という人文社会科学系の産学連携によってメルカリのミッションの解像度を上げることになるでしょう。アカデミアの役割は根源的なところから問うことにあります。

木下:これまで研究者と一緒に活動してみて、「そもそも」から問うてくれるのは、立ち止まるきっかけとしてすごくいいなと思っています。企業としてはとにかくスピード感を重視しなければならない場面が多く、ついつい「そもそも」の土台が十分に固められずに進めてしまう部分がでてきます。それを放置すると中長期的には「あれ、これなんでやってるんだっけ?」とやってきたことが根底から覆ってしまうことも起きてしまいます。メルカリにとってはこの協働研究所が「そもそも」を問うて立ち止まって、地盤をしっかり固める場としても機能するのかなと思います。

岸本:アカデミアとしては、最終的に本や大学の15コマの講義などの体系化をして「価値循環『学』」にしていきたいです。今は「価値循環学(仮)」なので名称も変わるかもしれませんが、それぐらい自由にやっていきたいです。

井上:価値循環学は自分も学びたいですし、メルカリ社員も学びたいと思うはずです。価値循環学が大学で提供できれば、同じような思いを持った人が育成できるようになると期待しています。

木下:価値循環学専攻の学生が、その後メルカリや協働研究所に入ってくるといったことが起きると面白くなりそうですね。

岸本:価値循環学はメルカリが日々行う意思決定に基礎付けを与えたり、今後開拓していくマーケットの判断に役立ったりするでしょう。「メルカリのためにやってるんでしょ?」と言われることもありますが、協働研究所は社会全体のためにもなることを示していきたいです。「メルカリのためだけすぎるから、共同研究としてはやめておこう」ということもあるかもしれない。人文社会科学系の産学連携のあるべき姿についてのメタ研究もセットで考えていきたいです。

最後に一言

岸本:ELSIという枠組みに囚われず、人文社会科学系の産学連携に広げていきたいです。同様の事例はほぼないですが、今後増えていくはずです。上手くいかないこと自体も研究ネタにしていきながら、人文社会科学系の産学連携を広げていきたいです。

井上:メルカリのサービスの先に多様な価値観を持った人がいると考えると、協働研究所が取り組んでいく人文社会科学系の研究テーマは無数にあります。今後も研究で得られた知見を広く社会に還元していきたいです。そして、メルカリのミッションを根源的に問い直しながら、メルカリが出来ること・すべきことを突き詰めていきたいです。

第二部: 研究者トーーク

続く「研究者トーーク」では、協働研究所に参画する一部の研究者たちから、これまでやってきたことや得意領域、協働研究所でやっていきたいことなどを自由に話してもらいました。

鈴木 径一郎(大阪大学社会技術共創研究センター 特任助教)

私のバックグラウンドは臨床哲学です。特にこの10年は特に哲学対話に熱心に取り組んでいて、所属していた臨床哲学研究室が立ち上げた「カフェフィロ」の副代表もしています。

哲学対話とは、研究者同士で哲学について議論するのではなく、大学を出て市井の人と一緒に哲学することです。専門家同士で議論すると「何を語るか」が問題になりますが、市井の人と哲学を語ると「誰が語るのか」が大事になるのを面白く思っています。たとえば、高齢者の方々と「終の棲家」について対話した時、「病院では死にたくない」といった声や、「家族に迷惑をかけたくない」といった声もありましたが、90歳を超えたある方は「終の棲家はどうでもいいです。満洲でソ連軍が攻めてくるので塹壕を掘っていたとき、『これが終の棲家か』と思ったので、それ以降終の棲家はどこでもいいです」とおっしゃっていました。

メルカリとの共同研究では倫理審査高度化プロジェクトに参加しました。また、「メルカリ哲学カフェ」を開催し、転売をテーマにした哲学対話をしたり、「頭のネジが外れたアイディアの実現方法」というワークショップを開催したりもしています。ELSIは新規技術のブレーキとして捉えられがちですが、逆に「こんなことが実現したらヤバいよね」と先回りして考えることで実現できる技術もあると考え、リサーチャーやエンジニアと議論しています。

社内向けのELSI研修「頭のネジを外したアイディアの実現方法」の様子

社内向けのELSI研修「頭のネジを外したアイディアの実現方法」の様子

協働研究所では、メルカリだけでなく社会に潜む哲学的な問いについて対話をしたい人の存在を可視化し、非専門家が哲学を楽しむムーブメントを起こすようなプロジェクトをしていきたいです。

森下 翔(大阪大学 社会技術共創研究センター 招へい教員)

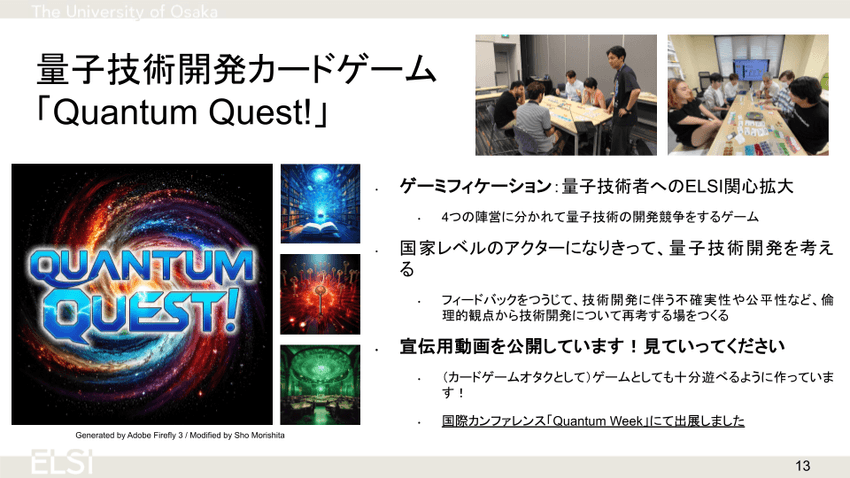

私の専門は文化人類学と科学論で、協働研究所では「責任ある量子技術ガバナンス」というプロジェクトを担当しています。最初に関わった量子関連のプロジェクトでは、人類学者の「現場に行って話を聞く」というアイデンティティを応用し、R4Dの量子情報技術の研究者たちに10時間近くインタビューを行い、『「量⼦の未来」をめぐる23の話題: 株式会社メルカリ mercari R4D量⼦情報技術チームへの重点的グループインタビュー』という150ページのレポートにまとめました。公開から数年経った今読んでも面白い内容だと自負しています。

また、「Quantum Quest」という量子技術開発カードゲームも作っていて、「Quantum Week」という国際学会にも出展しました。先日は1分間で「Quantumn Quest」を紹介するショート動画も公開されました。

人類学者は「現場に長く滞在する」ことも大事にしているので、実際に量子の研究施設で4年間のフィールドワークを予定しています。論文も執筆していて、量子技術が現代社会で持つ意味について地球物理学や科学技術の歴史から考え、科学が知識だけでなく社会の形も生成していくようになっているという科学の役割の変化を人類史の視点から論じています。

長門 裕介(大阪大学社会技術共創研究センター 講師)

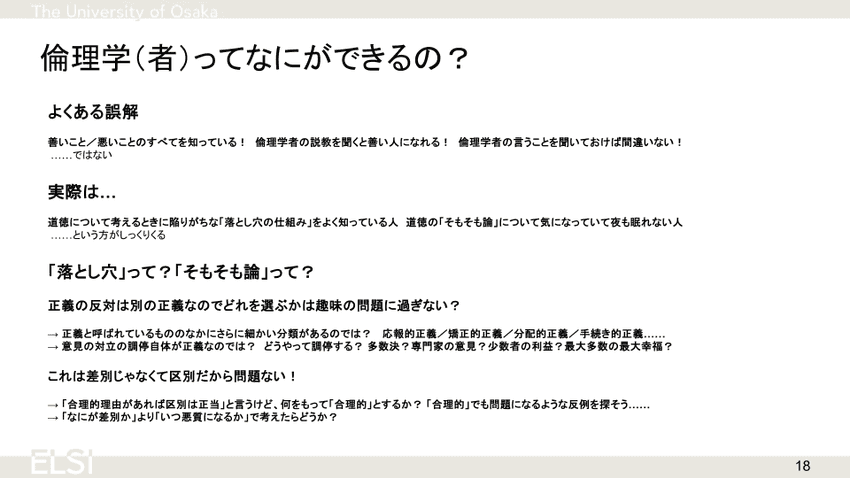

私は倫理学者としてELSIの「E」を担当していますが、まずは倫理学者への「よくある誤解」を解いていくことが最初のミッションだと思っています。倫理学者は善悪を知っているわけではなく、善悪の議論が行き詰る「落とし穴」を知っている人であること。「そもそも」論について詳しい人ではなく、「そもそも」論について人一倍気になる人であること。正義や差別といった倫理学的な概念を整理して、実現に貢献すること。こうした倫理学者の実情を知ってもらいたいです。

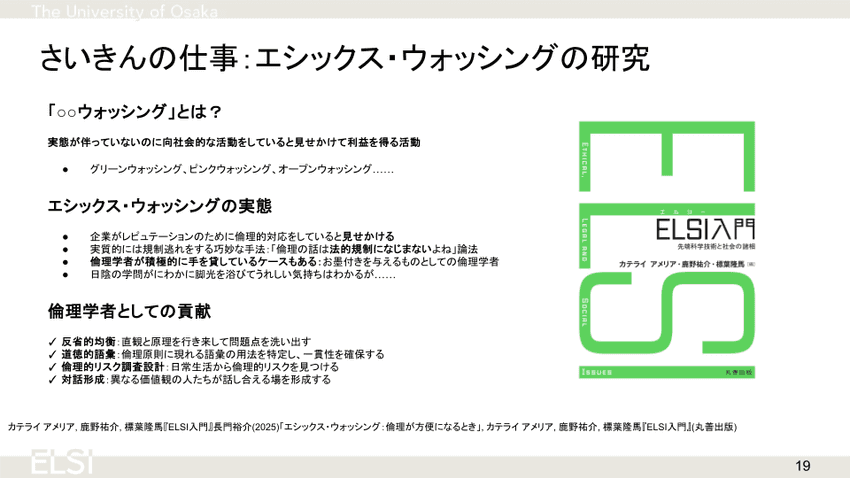

最近は思弁的な研究だけでなく実践も大事にしています。ただし、企業との共同研究において、倫理学者は企業活動にお墨付きを与える役割ではないと思っています。こうした企業と倫理学者が組んだ時に「これは法律ではなく倫理の問題であり、倫理的にも問題ない」としてしまう「エシックス・ウォッシング」に加担しない・させないようにすべきだと思い、『ELSI入門』を書きました。協働研究所ではCtoCマーケットの倫理を考えていきたいです。

工藤 郁子(大阪大学社会技術共創研究センター 特任准教授)

私の専門は法学で、AIやデータに関する仕事が多いのですが、メルカリとの共同研究では、あえてAI以外の仕事をするように心掛けています。たとえば、人事データに基づく賃金格差の是正というメルカリの取り組みについて、外部有識者と共に第三者検証を行いました。人事データ分析の調査は私の専門とは離れていましたが、「面白そう」と思いチャレンジしました。外部から力を借りるべく、Xでメルカリの取り組みに言及された北川先生と林先生、『ジェンダー格差』を読んで憧れていた牧野先生にお声がけをしました。こうしたチーム作りは普通はしないのですが、この共同研究で上手くいったので、さらにシステマティックでスケーラビリティのある方法で協働研究所でも行いたいです。

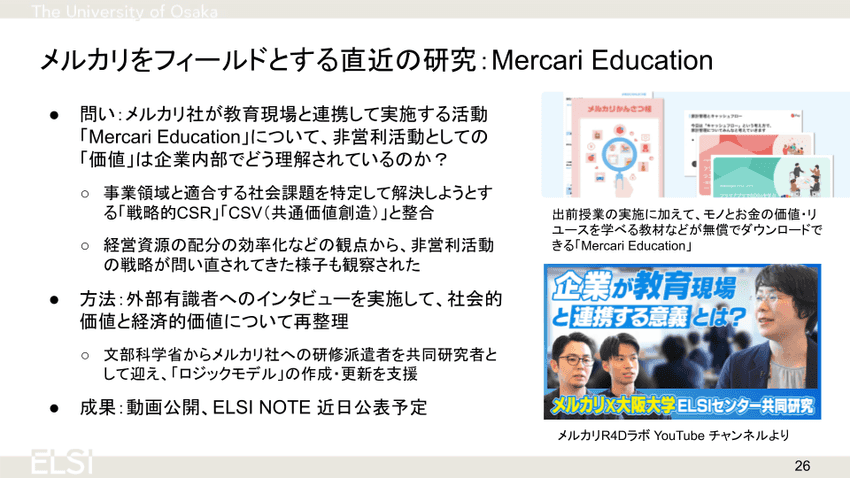

直近では、メルカリをフィールドとする研究として「Mercari Education」について、メルカリの担当者への聞き取り調査に加えて、外部の有識者にもインタビュー調査を行い、ケーススタディとして情報を整理して文章にまとめました。また、別の研究として、人気のゲームコンソール機「Nintendo Switch 2」の予約販売が日本では抽選制でアメリカでは先着制だった理由をアブダクション(仮説的推論)によって検証しました。これらの成果はYouTubeやELSI NOTEで発信しています。

鹿野 祐介(大阪大学COデザインセンター 特任講師)

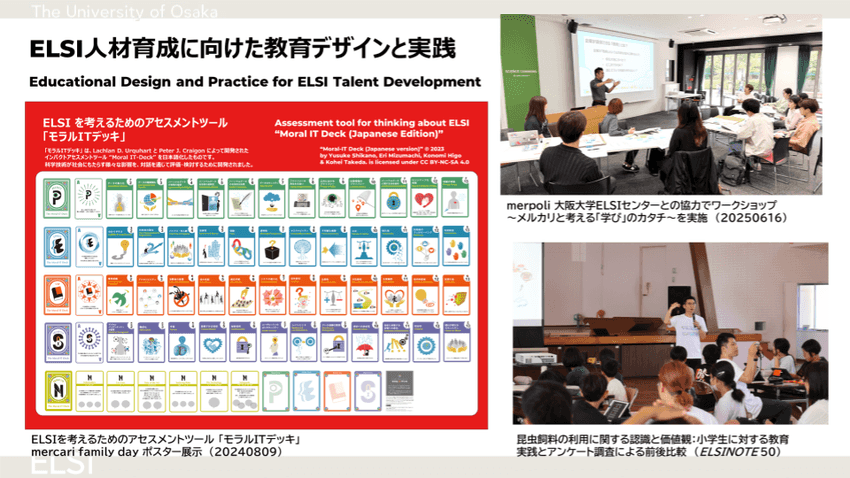

専門は哲学で、R4Dでは概念工学を中心に活動しています。哲学者が概念を扱うことに長けていることを活かし、コミュニケーションの現場で概念の交通整理をしています。たとえば、ELSIセンターではELSI人材育成として、日本語訳した「モラルITデッキ」を使ってメルカリと一緒に研修を実施しました。2025年6月には、大阪大学のキャンパスでメルカリの教育活動の公共性を問うワークショップを提供しました。

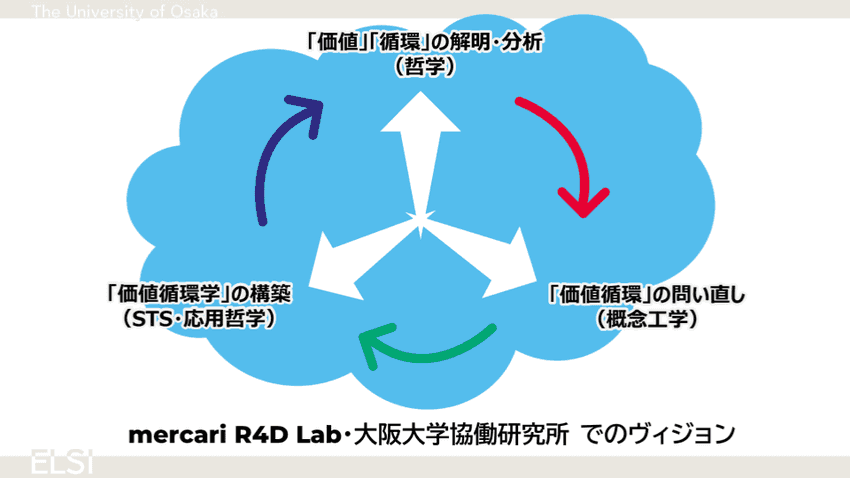

分析哲学が専門なので、協働研究所では「価値とは何か?」「循環とは何か?」「そもそも価値は循環するものなのか?」と立ち止まって考えるようなプロジェクトにも参加しています。「価値循環」の視点で私を振り返ると、哲学として「価値」「循環」の意味を解明・分析し、概念工学として「価値循環」を現実社会で問い直し、「価値循環学」を構築していこうとしていると言えます。

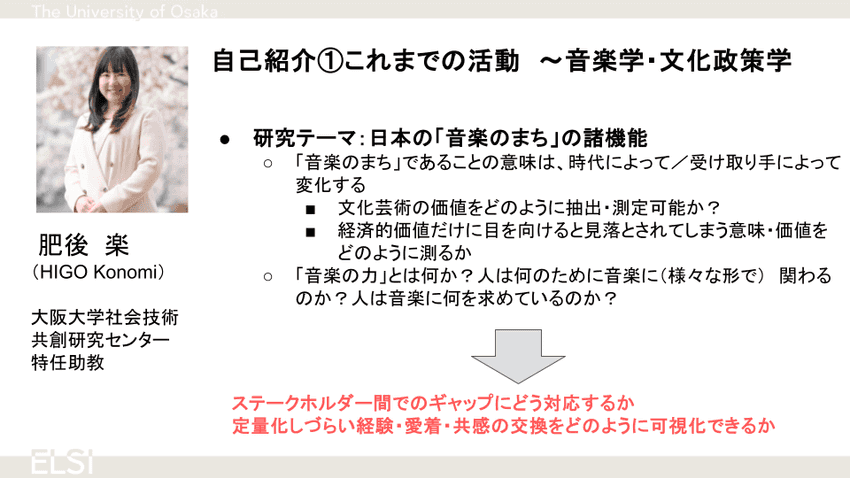

肥後 楽(大阪大学社会技術共創研究センター 特任助教)

私の研究のバックボーンは音楽学・文化政策学で、「音楽のまち」について研究してきました。「音楽のまち」をはじめとした文化芸術振興の価値や成果を測る時には来場者数や経済効果など、数字で表すことが比較的可能な経済的価値が注目されがちですが、施策を通じて生まれる人々の交流の価値など、数字には表しにくい影響をどのように測り、説明できるのかを考えています。

協働研究所でも、このような経験を活かしながら、ステークホルダー間でのギャップへの対応や、定量化しづらい経験や愛着、共感などの感情の交換をどのように可視化するのかという点について考えてみたいと思っています。

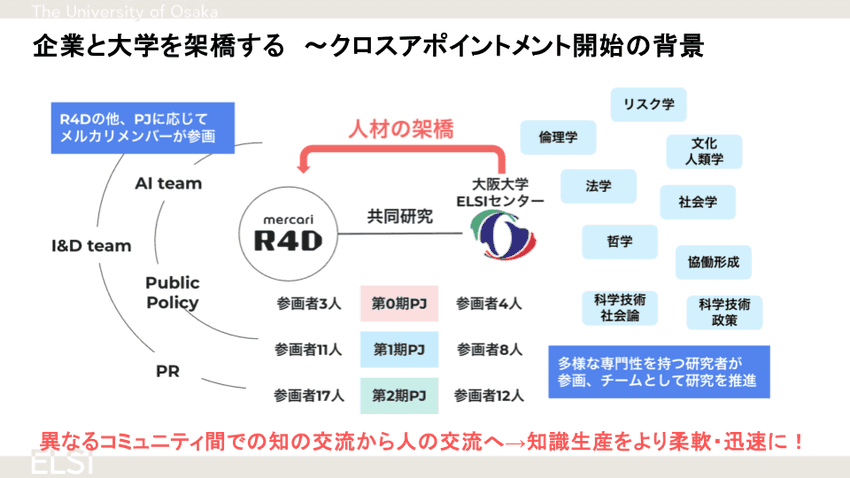

また、異分野を「つなぐ人」として、大学のアウトリーチ活動に取り組んできました。大阪大学とメルカリの共同研究が続いて関係者が増えて行く中で、知識の交換だけでなく人の交流も盛んにすることでイノベーションが加速するという予測のもと、2年間クロスアポイントメント制度を活用してメルカリR4Dに在籍しました。この2年間の間に、ELSIセンターとメルカリの距離はますます近づき、参画者・研究テーマともに拡大を続けています。今後も多様なバックグラウンドを持つ人が集まり、活発な研究活動が推進されるためのネットワークの発展を目指して、今回のイベントのような交流会・研究会を開催していきたいです。

赤坂 亮太(大阪大学社会技術共創研究センター 准教授)

私のバックグラウンドは法学で、専門はロボット法や情報法です。大学時代から前職まで一貫して、技術開発をしている人の近くで法律を考えてきました。たとえば、「アバターロボットを用いた働き方の導入ガイドライン」を作成して労働法の解釈を事例を交えて紹介したり、学術研究においてプライバシーを考慮するためのガイドラインを作成したりしてきました。

協働研究所として取り組みたいテーマはいくつかあります。たとえば、CtoCマーケットにおいて、取引の対象が技能や経験・感覚にまで拡大した場合に知的財産権でどのように扱われるのか、臓器や血液などの売買規制は比較法的にどう扱われるのか、価値循環としてNFTにおける追求権や修理する権利が日本の法制度でどのように扱われるのか等を検証したいです。