こんにちは。R4Dでサービスデザインの研究をしている草野です。

この記事では、メルカリR4Dのネットワーク活動として、世田谷区の尾山台という地域にある「おやまちリビングラボ」とコラボレーションした事例を紹介します。前半で扱ったPAMR(Playful Active Mastery Research)の実践を土台に、本稿ではそこから生まれた「メルカメ」の内容と取り組みを具体的にお伝えします。

「メルカメ」が生まれた背景

メルカメは「遊びつくす」プロジェクトで対話するなかで「アイテムにまつわるストーリーが面白い」「人となりが分かる人じゃないと譲りにくい・受け取りにくいアイテムがある」「一人で出品するのは大変」といった共感から、生まれました。

メルカメに至る過程では、2つのコンセプトが生まれました。1つは「地域での直接交換」という発想です。オンラインではなく対面でアイテムにまつわるストーリーを交換し、欲しいものがあれば持ち帰る、あまったアイテムは参加者が協力して出品や発送作業を行う、というものでした。もう1つはおやまちリビングラボを運営する先生の「先生公式アカウント」という考え方です。匿名の時代にあえてどこに居る誰かなのかがわかるアカウントを作ることで「人となりが分かる人じゃないと譲りにくい」という問題を解決できるのでは、というものでした。

議論を重ねる中で、参加者はこの2つのアイデアを融合させることを思いつき、「メルカメ」(ゆっくりとストーリーやアイテムの交換を楽しむということで、亀がモチーフ)が生まれました。一見すると単なるアイテム交換や地域のリアルフリマのように見えますが、先ほど述べた共感から生まれたポイントがあり、趣の違うものになりました。

メルカメくん(この取り組みに参与している、地域にゆかりのあるデザイナーさんが作成したキャラクター)

メルカメくん(この取り組みに参与している、地域にゆかりのあるデザイナーさんが作成したキャラクター)

物語と協力が楽しさを生むメルカメの流れ

メルカメは6つのステップから構成されています。とても簡単なステップなので、お住まいの地域でも簡単に試してみることができます。

-

アイテムを持ち寄る フリマアプリに出品しようかと思ったけどしなかったアイテムを持参します。重要なのは、「単に売れそうなアイテム」ではなく「何らか事情があるアイテム」を選ぶことです。それによって、物語の共有が盛り上がります。

-

アイテムと人の物語を共有する メルカメの核心です。持参したアイテムについて、なぜそれを手に入れて持っているのか、どんな思い出があるのか、なぜフリマアプリなどでは出品しなかったのか、などを語ります。このとき、ちょっとしたお茶菓子などがあると、より場が和んでおすすめです。

- アイテムを直接交換する 誰かの物語に共感し、そのアイテムを欲しいと思った人がいれば、その場で交換を行います。お金のやり取りはありません。物語への共感が交換の動機となります。この場での共感だけでなく、後日「こう使いました!」といった後日談が聞けることも、参加者にとっては大きな楽しみになっていました。

- 共同で出品する 直接交換されなかったアイテムのうち出品してもいいかなと思えたものはフリマアプリに出品します。活動資金にできそうなものは、おやまちリビングラボの主宰をしている先生がアイテムをもらって、先生公式アカウントで出品することも試みました。

-

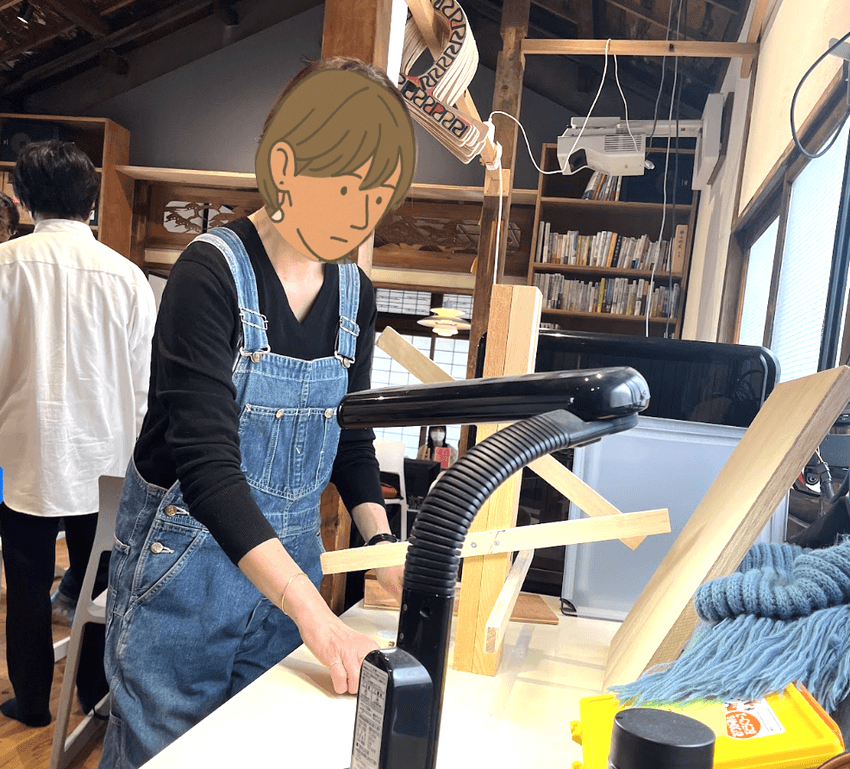

協力して梱包・発送する 売れたアイテムの梱包と発送を参加者全員で行います。一人では面倒な作業も、みんなでやると楽しい時間になります。また、わからないことも気軽に近くの人に聞けるので、安心感もあったようです。

-

売上金を循環させる 売上金をメルカメや類似の地域活動に使うとしました。個人の利益ではなく、コミュニティ全体の豊かさを目指します。たとえば、次のメルカメをやるときのお茶菓子代に使おう!といったアイデアがでたりしました。

メルカメをやってみて興味深かったこと

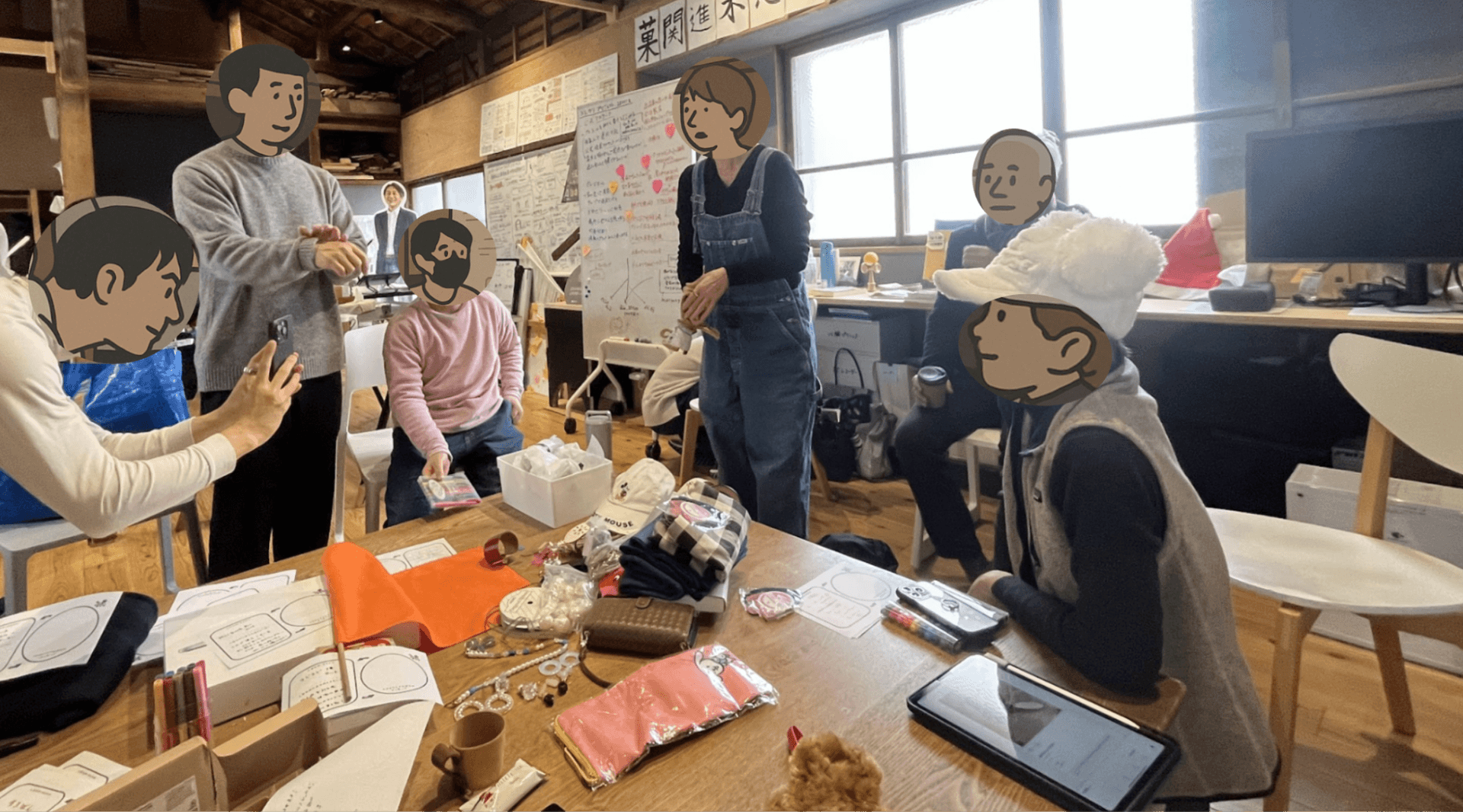

2025年2月に実施された初回メルカメには、予想していなかった興味深い点がいくつかありました。ここでは、その一部をご紹介します。

まず、持ち込まれたアイテムの多様性です。プレゼントでもらったが使う機会がなかったアイテム、手作りしたけれど身に着けていないアクセサリー、昔購入したけれど使っていなかった財布、子どもが成長して使わなくなったゲームなどいろいろな種類のアイテムが集まりました。

2点目はストーリーがもたらす付加価値です。たとえば、持ち込まれたアイテムの中で手作りアクセサリーがありしたが、そのアクセサリーをなぜ作ることになったのか、制作時の想いやこだわりが共有されることで参加者の間に共感が生まれたりしました。また、使いかけの化粧品に対して匿名のC2Cでは抵抗感がある人でも、持ち主がなぜ持ってきたのかの物語を共有したことで安心感が生まれ、受け取りたい!という人が現れたりもしました。さらに、人とアイテムとのストーリーが共有されたことで、通常なら関心を持たないようなアイテムに対しても新たな魅力を感じたといった声もありました。これらは、場とストーリーが支えになることで、オンラインでのアイテム取引だけでは見えにくかった価値がメルカメによって補完された、といえるかもしれません。

シェアリングエコノミーを超えて

メルカメには、従来のシェアリングエコノミーと相互補完できる、シェアリングカルチャーの可能性を秘めているように思います。ここでいうシェアリングカルチャーは、経済的交換にとどまらず、信頼や関係性、物語を介して資源を循環させる文化的な実践を指します。いまのフリマアプリは個人間の匿名取引が基本です。一方、メルカメは地域のコミュニティが中心にあって、信頼関係を土台にして実現されました。それにより、取引のためのアイテムの品質や状態というよりは、アイテムを介して生まれるつながりや物語の共有に重きが置かれた実践となり、その場にいる人どうしの関係(カルチャー)が少しずつ育っていく可能性を感じられました。このようなカルチャーが各地で遊ぶように育まれるようになれば、シェアリングエコノミーとシェアリングカルチャーの良い相互関係ができるのではないか?と考えています。

メルカメの課題と今後

メルカメが一回限りのイベントで終わらず、継続的な活動として発展させるには、いくつかの課題があります。まず、継続の難しさです。自主性だけでは、どうしても日常の忙しさで継続できなくなりがちです。たとえば、定期開催のリズムを作るため、次回日程をその場で仮置きしておくと続けやすくなりそうです。また、新しく来た人には、場のルールと流れを一枚の紙で簡単に共有するのも良さそうです。

今後の展望としては、他の地域での実践を考えています。地域ごとに文化や人の関係が違うので、そのまま「メルカメ」をコピーするのではなく、簡単なアレンジをしていけるとよさそうです。また、メルカメはアイテムを通して人となりを知れるという効果があるので、既存のコミュニティ活動のなかで、人となりを知るアイスブレーカー的な役割で使ってみるのも良いのではないか、と考えています。

メルカメを始めるには

メルカメは特別な技術や大きな予算を必要としません。以下の3つのステップで今すぐ始められます。

- 一緒にやる人を集める

最初は3-5人で十分です。重要なのは人数ではなく「試してにやってみたい」という気持ちを共有することです。近所の人、趣味の仲間、子育て仲間など、どんなつながりでも構いません。

- 場所を確保する

確保するといっても特別な施設は必要ありません。公民館の一室、地域のカフェ、誰かの自宅でも十分です。大切なのは、リラックスしてゆっくり物語を共有できる環境を作ることです。

- メルカメの6つのステップを実践する

メルカメの6つのステップを踏まえて実際にやってみましょう。最小のセットとしては、3ステップまででも楽しめます。うまくやるとか誰かのためにやる、というよりは「自分たちが遊んで楽しむため」にやってみましょう。そしてアイテム自体の価値ではなく、アイテムと持ち主の間にある物語の共有を中心に据えられるように進めてみましょう。

始める前に完璧な計画を立てる必要はありません。小さく始めて、続けていくうちに自分たちのスタイルを見つけていきましょう。

おわりに

この記事では「遊びつくすプログラム」をきっかけにして生まれた「メルカメ」という取り組みについて詳しく紹介しました。メルカメは、私たちが日常の中で見過ごしがちなアイテムと持ち主との物語の価値を再発見し、それを共有することが楽しい!ということに気づかせてくれました。ぜひ、興味を持った方は、気軽に試してみていただければと思います。